AIとクリプトが変える決済の未来:日本発のイノベーションとエコシステム構築の展望

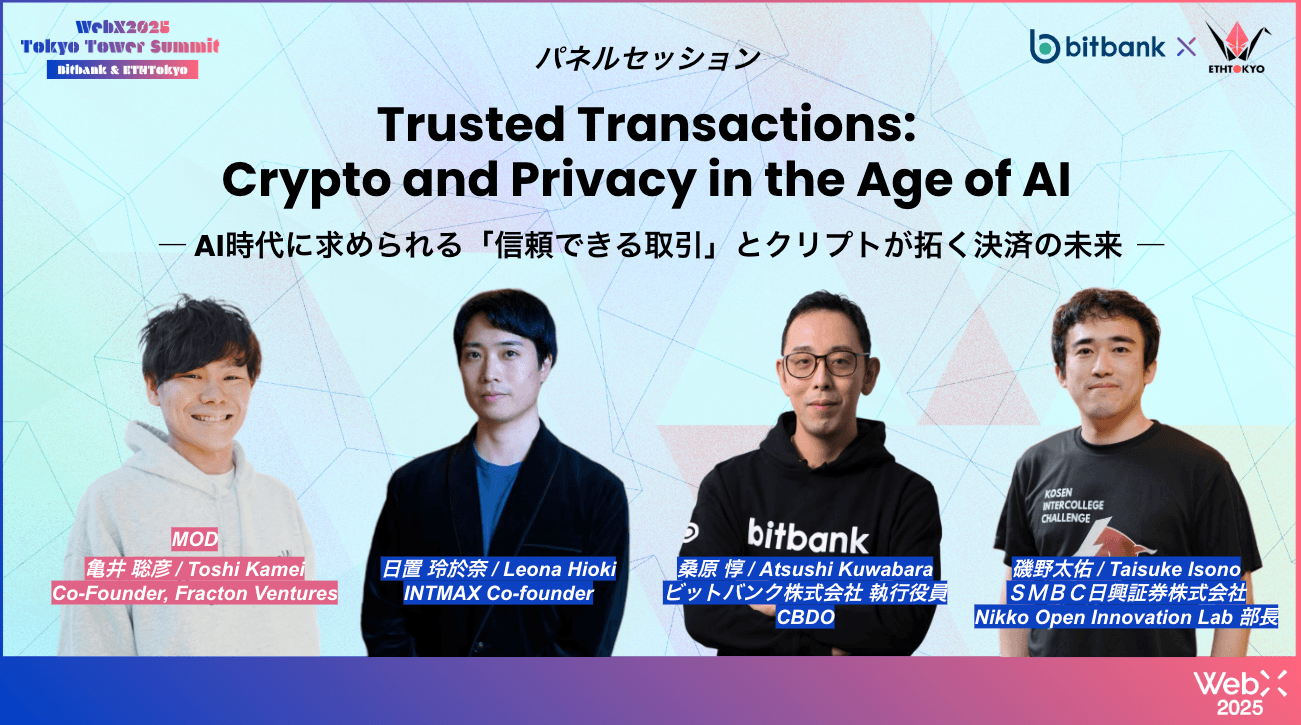

Web3カンファレンス「WebX」のサイドイベントとして、2025年8月26日に東京タワー「RED° TOKYO TOWER」にて『WebX2025 Tokyo Tower Summit - Bitbank & ETHTokyo』を開催しました。その中で行われたパネルセッション「Trusted Transactions: Crypto and Privacy in the Age of AI ― AI時代に求められる「信頼できる取引」とクリプトが拓く決済の未来 ―」の内容について、イベントで司会を務めた竹田(たっけ)がご紹介します。

このパネルセッションではクリプト、AI、そして決済の分野が急速に進化する現代において、日本の企業やプロジェクトがどのようなビジョンを持ち、具体的な取り組みを進めているのか、最前線で活躍する事業家たちが議論を交わしました。

本記事では、INTMAX、SMBC日興証券、ビットバンク、そしてFracton Venturesから各登壇者が語る、未来の金融とテクノロジーのあり方、そして日本が果たすべき役割について深く掘り下げます。

各社の紹介とそれぞれのクリプトおよびAIへのアプローチ

まず登壇者の皆さんがそれぞれの立場から自己紹介と取り組みについて説明しました。INTMAX(イントマックス)は、決済プロトコル上の決済を極限まで効率化するプロジェクトです。通常のブロックチェーンでは、1トランザクションあたりおよそ100バイトまでの圧縮が可能ですが、INTMAXでは現在、1トランザクションあたりわずか0.08バイトまで圧縮できるとのことです。INTMAXの日置氏は、これによりレイヤー2並みの高い効率性を実現していると説明しています。

INTMAXは2022年にプロジェクトとして立ち上がり、同年に名前が付けられ、2023年に開発を続け、今年(2025年)メインネットをローンチしました。日置氏自身、ラテンアメリカやアフリカ、ヨーロッパを巡り、実際のクリプトのユースケース、つまりどのように使われているかを時間をかけて調査しました。特にアルゼンチンではタクシー運転手がUSDCで送金している話をするなど、クリプト決済がすでに浸透している地域がある一方で、日本やスイスのような先進国では、既存の銀行システムが強固であるため、クリプト決済の必要性が低いという地域差があることを指摘しました。INTMAXは、技術的な効率化を目指すと同時に、各地域に合わせたアダプション(普及)方法を考えることが非常に重要だと考えています。

ビットバンクの桑原は、同社でCBDO(Chief Business Development Officer)として新規事業を含むビジネス全般を担当しています。ビットバンクは2014年から運営されており、桑原自身は2019年からビットバンクに勤務しています。同社は投資において中長期でしっかりと活動し、使われていく世界観を見出せるプロジェクトとの協業を好ましいと考えています。かつては「イグジットが早いプロジェクトが良い」という風潮もあったものの、実際にはユーザーが定着せず、継続しないケースが多いことを指摘し、ビジョンやイメージを共有できることが重要だと強調しました。

SMBC日興証券の磯野氏は、Nikko Open Innovation Lab(NOIL)に所属し、Web3領域でのエコシステム構築に関心を寄せています。2023年にはジョイントベンチャー「Proof of Japan」を立ち上げ、日本の価値を最大化するために次世代技術を活用して文化を支援する仕組みづくりを推進しています。さらに政策立案者との議論にも積極的に参加しています。今年の関心は、DeFiにおける自律的なエコシステムの形成と、AIがどのように活用されるかにあります。磯野氏は「現状の金融規制の制約を前提とするのではなく、人間とAIを含めた全体のエコシステムとしてどうあるべきか」という観点から規制を議論すべきだと主張しました。

そしてモデレーターを務めたのは、Fracton Ventures Co-Founderの亀井氏です。亀井氏は、日本とアジアにおけるEthereumに特化したインキュベーション・インキュベーターとして活動しており、次世代の企業を育成することを目指しています。Fracton Venturesは、日本のエコシステムが、日本から正しいクリプトプロジェクトを世界に送り出すこと、INTMAXのような世界で活躍するプロジェクトを支援すること、そして大企業がクリプトやAIとどのように新しい価値を創造するかという三つの大きなテーマで今回の議論を進めています。

INTMAXへの投資理由とクリプト決済の多様な現状

ビットバンクはINTMAXに比較的早い段階で投資を決定しました。桑原は、その決め手となったのは、インターネットサービスのユースケースを考えた時に、INTMAXが価値の流通を滑らかにする領域にあり、プライバシーに重点を置くインターネット上のインフラストラクチャとしての可能性、そしてイーサリアムコミュニティに深く根ざし活動している点でした、と伝えています。また日置氏や藤本真衣氏(INTMAX Co-Founder)といった業界の黎明期からご活躍している人材がいることも、ビットバンクが注目した理由です。さらに取引所として、中長期的に事業運営されるであろうプロジェクトが投資対象として好ましいと考えています。

INTMAXの日置氏は、世界のクリプト決済の状況について興味深い洞察を共有しました。そこで日置氏は南米やアフリカでクリプトが日常的な決済手段として使われている現状を目撃しました。例えば、アルゼンチンではタクシー運転手がUSDCで実家への送金を行っている話をするほど、一般の人々の生活に浸透しており、マスアダプションしていると言える状況です。一方、日本のような先進国では、既存の優れた銀行システムや安定した経済により、クリプト決済の必要性が感じられにくいと指摘しました。日置氏が居住するスイスも同様で、銀行システムが非常に良く整備されているため、必ずしもクリプト決済が必要とされていない地域だと述べました。この地域差を理解し、それぞれの地域に合わせたアダプションの方法を考えることが、INTMAXの技術開発とは別の重要な課題であると考えています。日本のような先進国では、決済においても取引所の果たす役割が強いですし、その影響はこれからも長く続いていくでしょう。

大企業とWeb3の協業、そしてAIがもたらす未来の決済

SMBC日興証券の磯野氏は、証券会社というプロダクトを持たない大企業としての立場から、ロングスパンでの視野とビジョンを曲げずに推進することの重要性を強調しました。スタートアップと同じことをするのではなく、大企業はエコシステム構築、文化醸成、教育、そしてインキュベーションに注力したいと考えています。Web3が目指す「今まで繋がらなかった人々が技術の力で繋がる」という世界観を実現するために、特にDeFiの究極形とも言える自律的なシステムの成立を見据えています。

大企業がWeb3領域に参入することについては、ビットバンクの桑原は大きなメリットがあると見ています。通信事業者などが持つ顧客基盤やキャリア決済のような既存のインフラとWeb3アプリケーションが結びつくことで、一気に普及が進む可能性があるからです。しかし、大企業が自社内でゼロからプロジェクトを立ち上げることは一般的にはハードルが高く、社内承認プロセス中にクリプトのトレンドが変化してしまうリスクもあるため、アライアンスを組む形が望ましいと提案しています。

AIと決済の関係については、INTMAXの日置氏は具体的な未来像を提示しました。彼は、AIエージェントが自身の口座を持ち、自動で物品を購入する時代がすぐに来ると予測しています。その際、クレジットカードが抱える手数料の許せない高さ(3.5%程度)と規制に準拠するための決済失敗率の高さという二つの問題が障壁となると指摘しました。日置氏は、AIにとって、KYC(本人確認)が不要で、決済が予測通りに成功するクリプトの口座が非常に合理的であり、高い確率でユースケースとして確立されるだろうと考えています。

ビットバンクの桑原は、AIが購買行動を自動化し、レコメンド機能を通じて情報収集を行い、AIエージェントが決済を行うという見方をしています。ウォレットについて、AIが「ある種の主体」として行動する中で、パーソナルなプライベートウォレットを使うのか、それとも中央集権型取引所(CEX)を利用するのかが重要なポイントになると述べました。また、マシン・トゥ・マシン(M2M)の決済が複雑かつ頻繁に行われるようになると予測しています。

磯野氏は、日本の物づくりの強みである「型」の概念をAIに適用し、AIも人間が生み出した「型」であり、人類がより便利に生活するための自然な進化だと捉えています。金融分野においては、非常に中央集権的で「神にも見える手」によって規制されてきた歴史がありますが、本来の金融として機能させるためにも、人間がこのAIという「型」を極める必要があると考えています。 AIエージェントの世界は、まさにこの「型」の段階であると認識しており、これは金融のトレンドを変えるだけでなく、人間が生物として生活を便利にしていくための延長線上にある「自然な進化の過程」であると語っています。

決済におけるプライバシーの重要性

INTMAXの日置氏は、決済におけるプライバシーの重要性について力説しました。デジタル世界での決済は、データベース上のレコードを一つ減らすというシンプルな行為であり、そこで人々が本当に求めているのは「自分の情報を必要以上に公開せずプライバシーが守られ、安心して安全に守られる環境」だと述べました。しかし、現状のブロックチェーンでは、取引履歴が公開されており、例えばイーサリアムの創設者であるヴィタリック・ブテリン氏のアドレスが常に監視されているように、個人の取引情報が丸裸にされています。

日置氏は、AIの検索能力や分析能力が飛躍的に向上する未来において、個人のアドレスがヴィタリック氏と同様に、自動で監視・チェックされるようになる可能性を指摘しました。この「ブロックチェーン+AI」による強力な監視に対し、ほとんどの人が耐えられないだろうと予想し、その結果、お金をプライベート化(暗号化)するニーズが必然的に高まると断言しました。INTMAXはまさにこのプライバシー保護のニーズに応えるべく、所有者が誰であるか分かりにくくする機能の開発に取り組んでおり、これに参加することで報酬も得られ、サイバー攻撃からの防御にも繋がると強調しました。

エコシステム構築と長期的な視点

イベントの最後に、各参加者はエコシステム構築と長期的な視点の重要性について再度言及しました。Fracton Venturesの亀井氏は、エコシステムの重要性を最も感じているからこそインキュベーションを行っていると述べ、大企業に対しても、自社での収益を直接追求しなくても、スポンサーシップやシステムへの還元を通じて業界を支援することの意義を訴えました。実際に、Fracton VenturesとINTMAXは、9月12日より開催されるカンファレンス&ハッカソン「ETHTokyo 2025」において、コアメンバーとして深く関与し、開発者を中心とした日本のエコシステムの発展に力を注いでいます。また、ビットバンクもETHTokyo 2025への協賛を決定しており、業界全体の成長に向けた支援の輪が広がっています。

ビットバンクの桑原は、業界で長く継続することの重要性を強調しました。クリプト業界には「サイクル」といった言われ方があるものの、すぐに成果が出なくても、技術を取り込み、生き残り続けること、取り組みを継続することが大企業、クリプトプロジェクト双方にとって重要だと述べました。短期的な成果だけでなく、ロングスパンで物事を見ることで新たな道が開かれると締めくくりました。

SMBC日興証券の磯野氏は、京都のお公家さんとのエピソードを共有しました。ブロックチェーン技術の説明をしたところ、お公家さんは驚くほど早くその本質を理解したと言います。その背景には、1000年にもわたり代々「血」と「型」を継承し、文化を維持してきた苦労と知恵がありました。そんな彼らは、当然今後の10年だけでなく500年、1000年先を見据えており、そのためにデジタルの技術が不可欠であると理解していると磯野氏は語ります。この「何かを繋ぎ続けていく」という視点から見ると、ブロックチェーンのコンセプトは非常にしっくりくるものだと考えていたが、このような人々が直感的に「有用だ」と感じるということは、技術は本物であるという希望を得たとして、この業界と日本の未来に向けて皆さんとのオープンイノベーションを推進していきたいと述べ、セッションを締めくくりました。

まとめ

Fracton Venturesの亀井氏による見事なモデレーションのおかげで、今回のトークセッションは大変充実したものとなりました。 議論を通じて明らかになったのは、クリプト、AI、そして決済の分野が互いに密接に結びつき、これからの社会に大きな変革をもたらすという確かな展望です。 INTMAXが目指す決済効率化とプライバシー保護、ビットバンクの長期的視点に基づいた投資戦略、SMBC日興証券の大企業としてのエコシステム構築への貢献、そしてFracton Venturesのインキュベーション活動。

それぞれの取り組みは、未来を形作るための重要なピースであることが浮き彫りになりました。 特に、AIエージェントによる自動決済の到来、そしてAIによる監視社会においてプライバシー保護が不可欠になるという指摘は、私たちが間もなく直面する課題と、その解決の方向性を示唆しています。 本セッションは、日本発のイノベーションがグローバルに果たす役割と、持続可能なエコシステムを築くための指針を提示する貴重な機会となりました。

この記事を担当したビットバンク 事業開発部について

ビットバンク事業開発部では、新規事業の企画・推進、新規暗号資産取扱企画、リサーチ業務、アライアンス、広報活動など多岐にわたる業務を担当しています。

.jpg&w=3840&q=70)

%2520(1).jpg&w=3840&q=70)