市場規模が57%縮小し1.1兆ドルが吹き飛んだ5月、暗号資産バブルは崩壊したのか?前回のバブル崩壊時と市場を比較分析

ビットコインはバブルサイクルのどの位置に?

金融市場では価格が取引ごとに変わり、市場に投機マネーが注入されることによりバブルが発生することがある。相場のモメンタムと投機マネーが合わさることで、ファンダメンタルと不釣り合いなほど価格が上昇することでバブルが形成され、高値を支えられなくなった時にバブルは崩壊する。

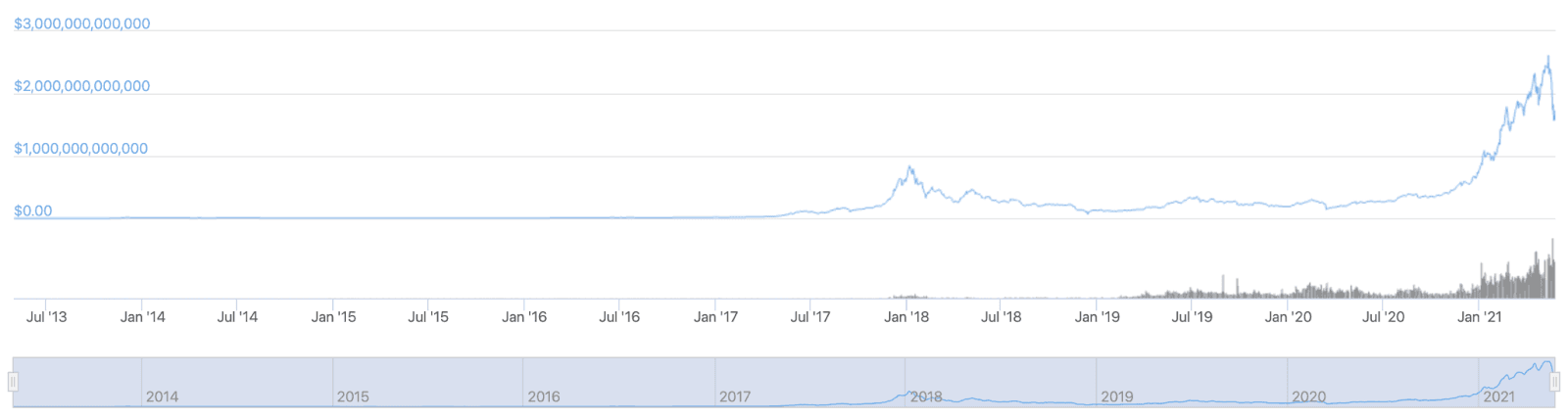

Coingekoが提供するデータによると、暗号資産の時価総額は5月12日に2.6兆ドルを記録し史上最高値高値となった。しかしその10日後の5月22日までに強い売りが発生し、1.5兆ドルにまで下落し史上規模は約57%縮小した。

ここ数週間で暗号資産(仮想通貨)の市場規模が急落したことで2017,18年(以下18年)のようにバブルが崩壊したとの懸念が高まっている。18年1月の時価総額は約8000億ドルを記録し、その後1年間で最大85%の下落を記録している。歴史は再び繰り返されるのか、今回は下記のバブルサイクル・チャートを元に18年と現在を比べ、仮想通貨市場が崩壊に向かっているのかを分析する。

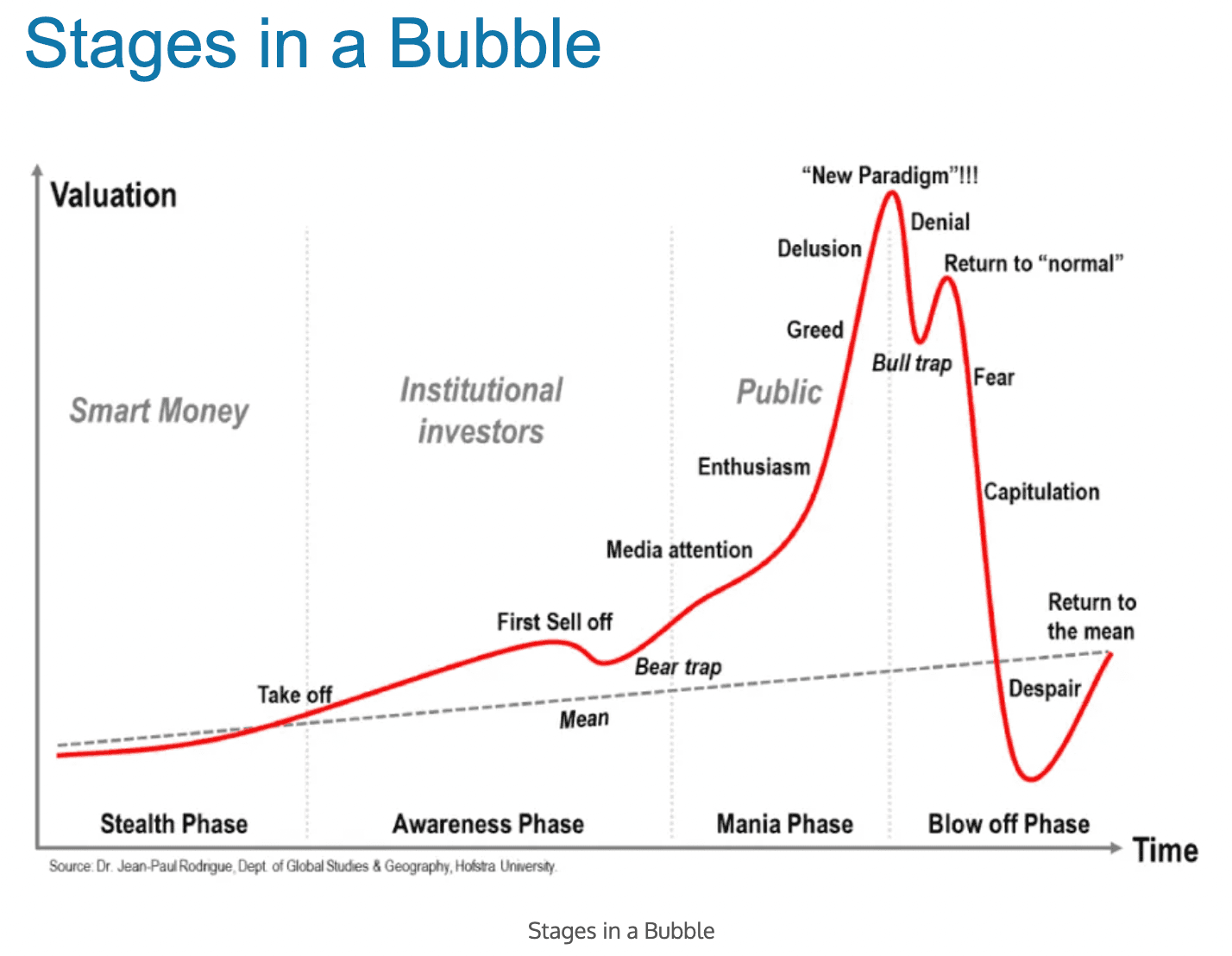

バブルサイクルは大きく4つのステージに分けられており、ステルス・フェーズ、アウェアネス・フェーズ、マニア・フェーズ、ブロウ・オフ・フェーズが存在する。最初の3つのフェーズは上昇期間にあたり、最後の4つのフェーズで下落期間に入る。

上昇期間の3つフェーズではそれぞれ資金の出どころが異なることが特徴だ。第一段階のステルス・フェーズではスマート・マネーが市場に参入し初期の投資家達が買い入れを行う。第2段階のアウェアネス・フェーズでは機関投資家と呼ばれるファンドが市場に参入し始め、価格が徐々に上昇し始める。上昇期間の第3段階で大衆が買い始め、価格は一気に上昇するがすぐに下落期間であるブロー・オフ・フェーズに入る。市場が完全に崩壊し売り手がいなくなると第一段階に戻りバブルサイクルが再び繰り返される。

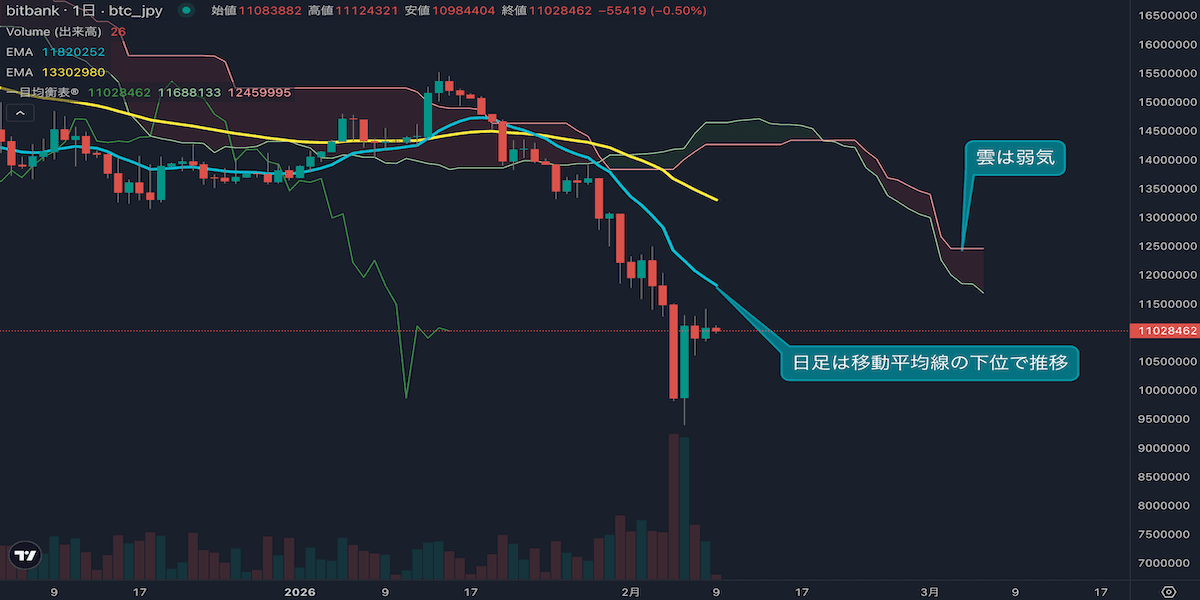

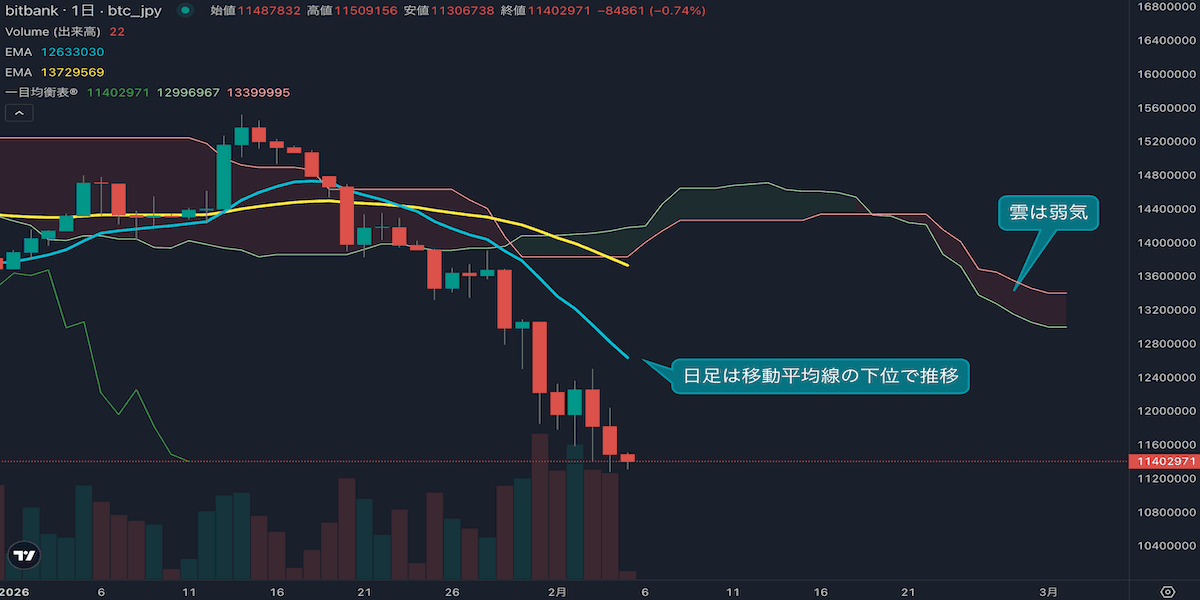

ここからは現在の仮想通貨相場がバブルサイクルのどのフェーズに位置しているのかを考査していく。ビットコインの値動きと市場全体の値動きは相関性が高く、ビットコイン次第で動向が変わることが多く見られるため、ビットコインが位置するフェーズを見極める。

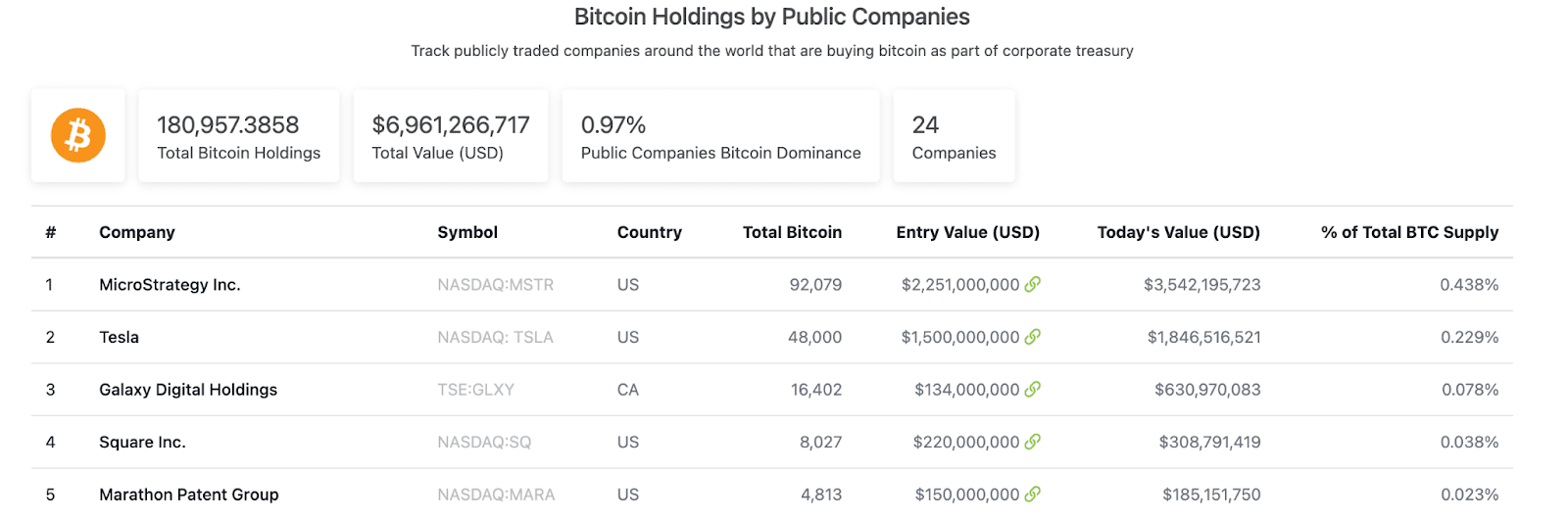

ビットコインに関しては、すでに多くの上場企業や機関投資家が購入していることがわかっている。

ビットコインの保有数のトップ企業は、界隈でも有名になりつつあるマイケル・セイラー氏が率いるマイクロ・ストラテジー社で約9.2万BTCを保有している。2位はTwitterの発言が話題になるイーロン・マスク氏のテスラ社で4.8万BTCを保有している。

最近のニュースでは、世界最大のヘッジファンドの一つであるブリッジ・ウォーター社の創設者レイ・ダリオ氏もビットコインを保有していることを明かしている。ダリオ氏は金などのコモディ投資も行っているため、ここ数年のパフォーマンスで金を上回っているビットコインに資金の一部を振り分けてもおかしくはないだろう。

ビットコインは少なくとも第2フェーズの機関投資家が参入してくるフェーズに進んでいると考えられる。

2017、18年は、CMEの先物取引の開始が話題となっていたが、当時は機関投資家が市場に参加するというニュースはあまり聞かれなかった。デリバティブ市場が発展途上だったため、リスクヘッジを行う手段に乏しかったため、機関投資家は参入しずらかったと考えられる。

機関投資家が市場に参入しているか否かだけを見ても、現在の市場が18年と比べバブルフェーズの進行が異なることを表している。18年当時はバブルフェーズの第2段階を飛ばして一気に3段階へ進んだと考えられる。今回は第2フェーズを挟んでいるため18年と比べサイクルが長期化する可能性があることを示唆しているのではないだろうか。

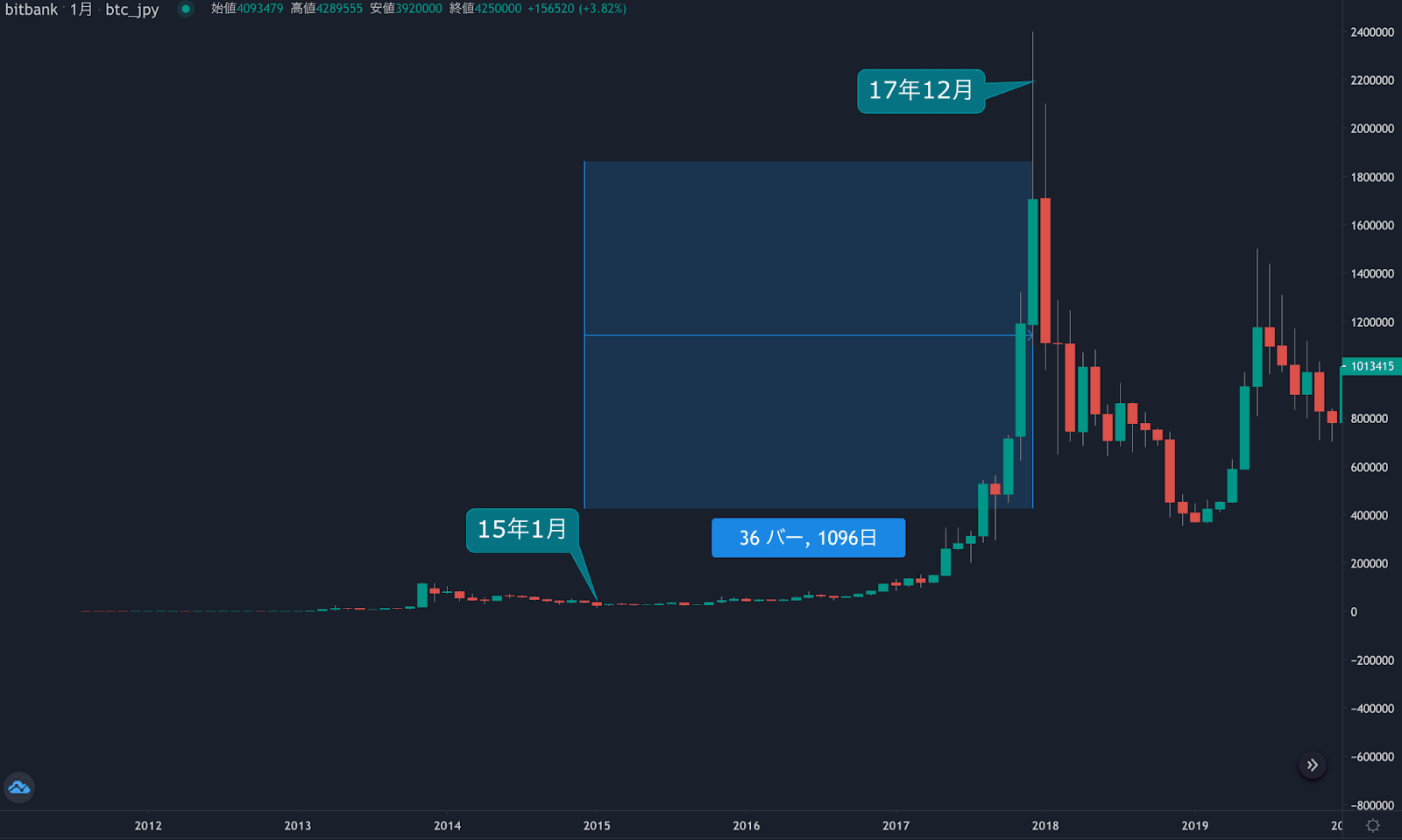

前回のバブルサイクルでは、上昇相場が2015年1月から始まり、2017年12月に頂点を迎えている。36ヶ月間、約1096日間の上昇期間が存在した。

では現在のビットコインは、バブルサイクルの第2フェーズ以降のどこに位置しているのだろうか。すでに大衆層まで買ったのだろか。大衆層まで買っていた場合、次の買い手が存在しないため価格は頭打ちの可能性が高く、現在は第4フェーズに位置する可能性が高くなる。

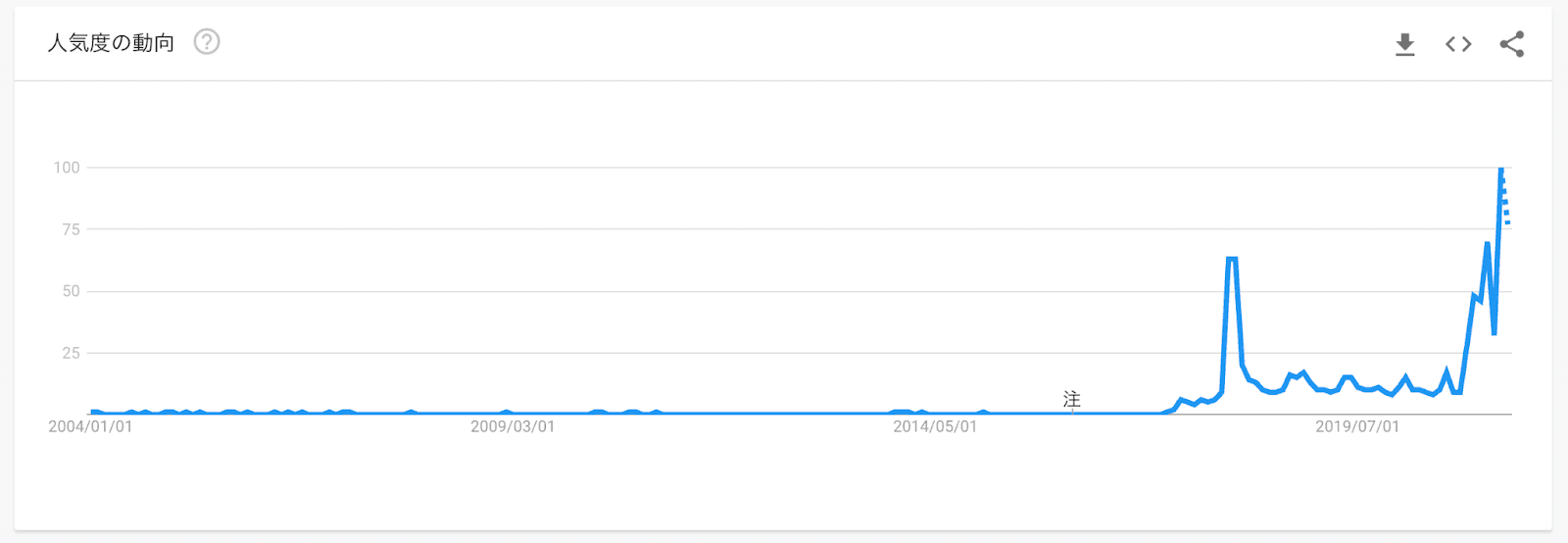

次に大衆層の興味動向を探るためグーグルトレンドを利用する。

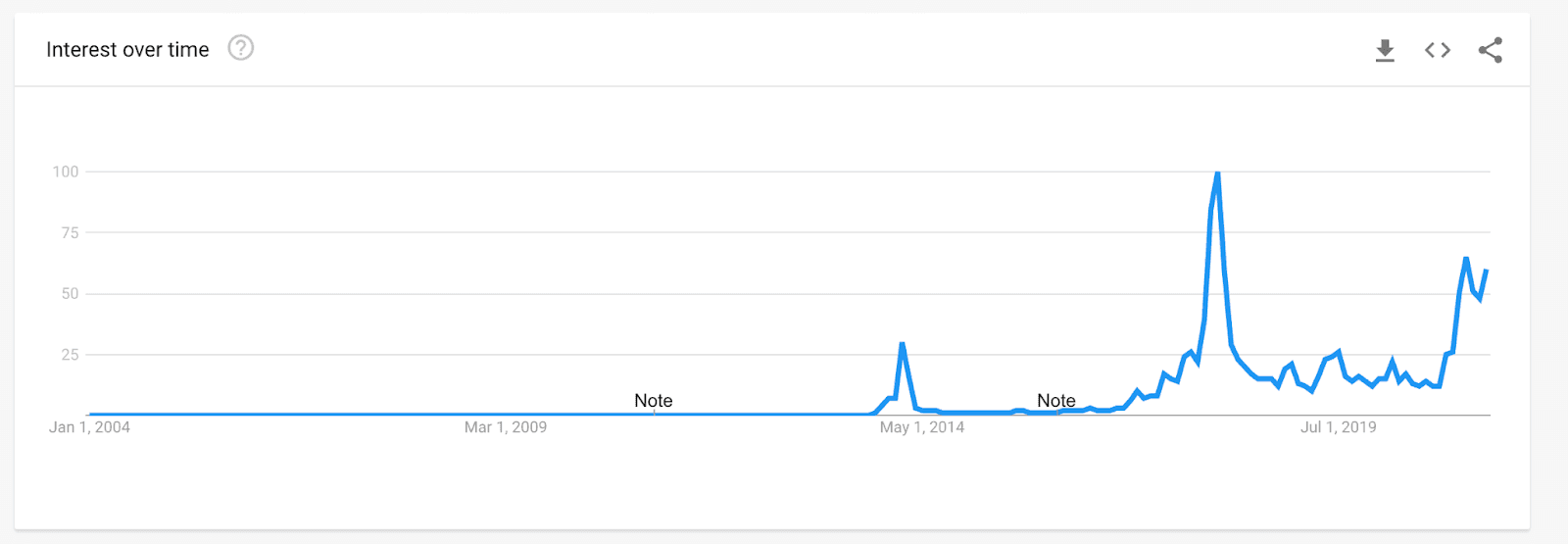

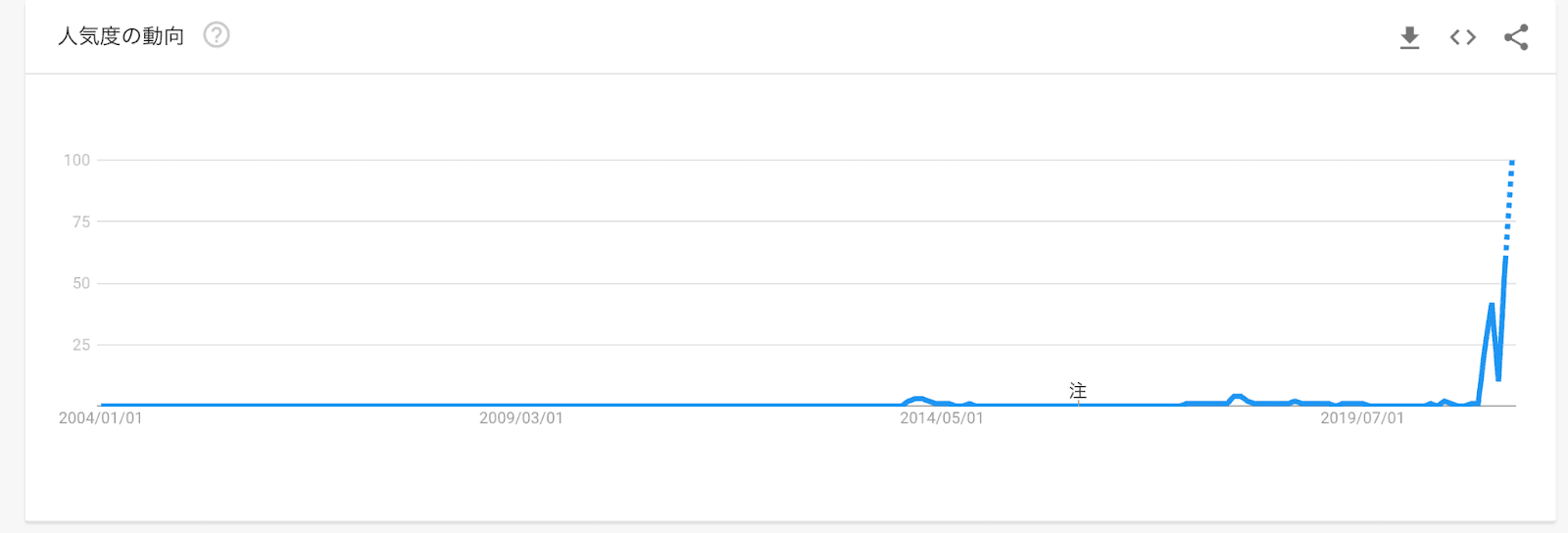

上記はビットコインというワードがどれだけ検索されているのかを表したグラフになっている。「日本」と「全ての国」の両方の地域で現在ビットコインは2017年と比べて検索数が少ないことがわかる。2017年12月には100を記録しているが、現在は日本で60、全ての国で64に留まっている。大衆の興味動向は高いものの18年ほどではないということがわかる。このデータから、現在のビットコインのバブルサイクルは、フェーズ2からフェーズ3の初期段階付近に位置していると推測される。

ではオルトコインの興味動向はどうなっているのだろうか。

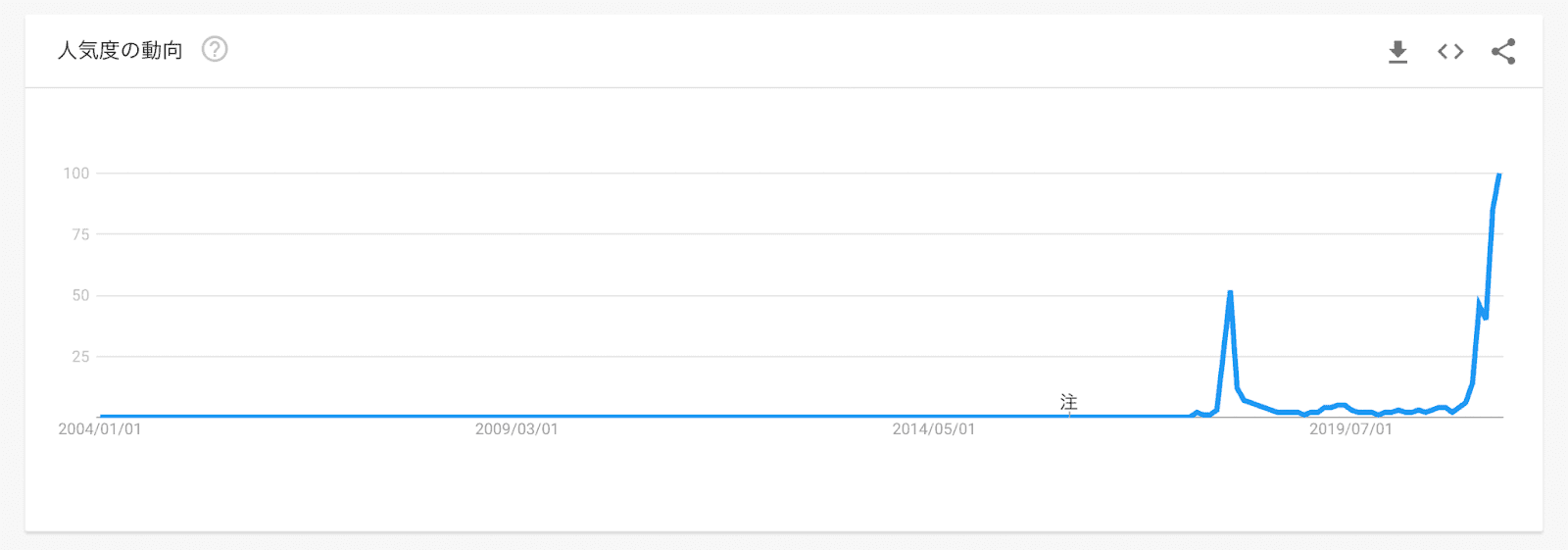

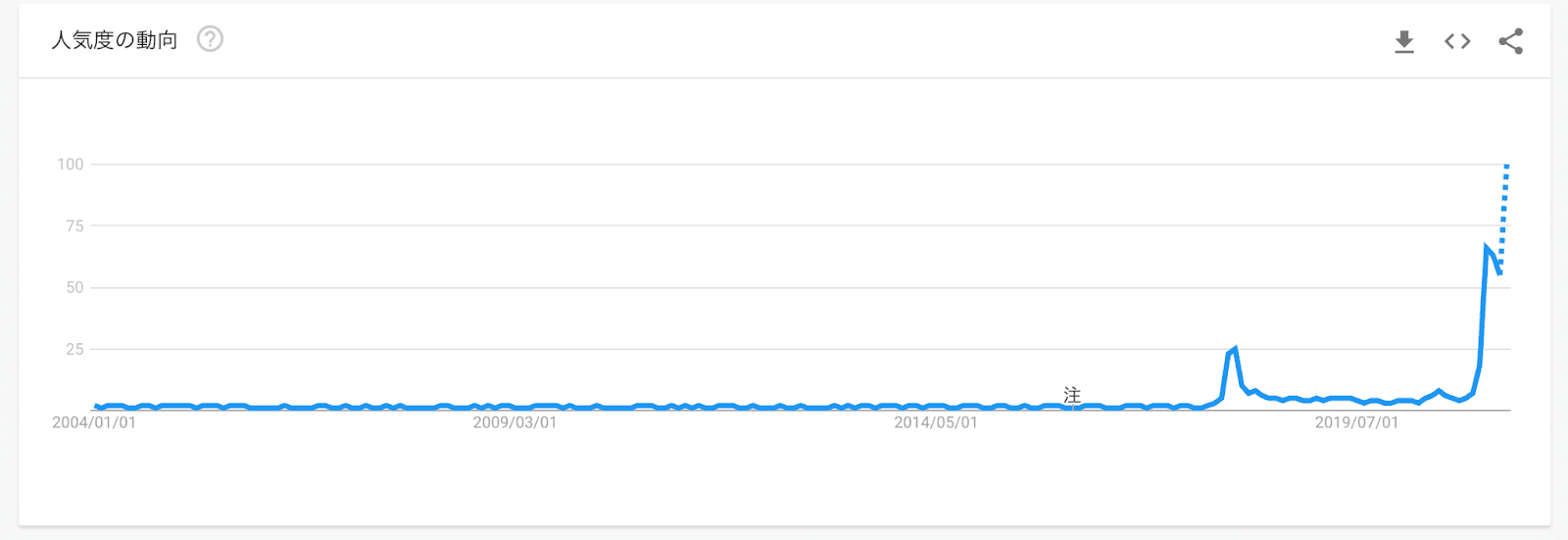

アルトコインの検索数は18年と比べて増えており、すでに100を記録しているものもある。上記のデータから、アルトコインに対する興味動向には過熱感が出ており、バブルサイクルはビットコインより進行していると考えられる。

金利動向から見るバブル崩壊の可能性

文章の始めにも書いたが、バブルは投機マネーによって形成される。ここでの投機マネーとはレバレッジをかけた資金のことで「借金」を意味する。金利が低いと借金をするコストが低いため市場に投機マネーが流入しやすく、金利が高いと逆に投機マネーが流出しやすくなる。

金利は市場の価格形成に非常に大きな影響を与えるため、18年の金利と現在の金利を比較しバブル崩壊の兆候を探る。

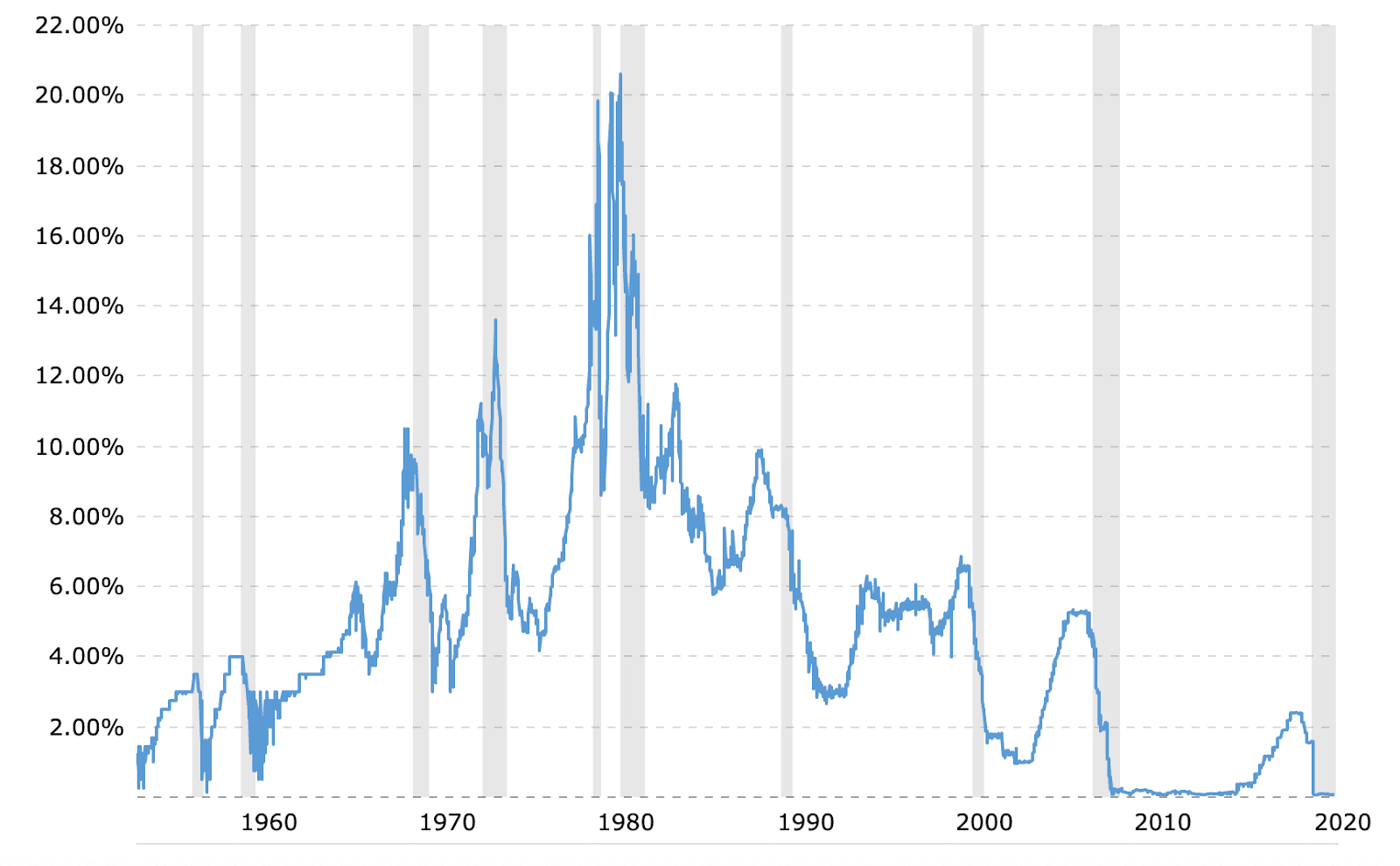

上記はmacrotrends.netが提供するアメリカ中央銀行のFRBが設定する金利チャートを表している。チャートを見ると1980年代から右肩下がりに下落し続けていることがわかる。

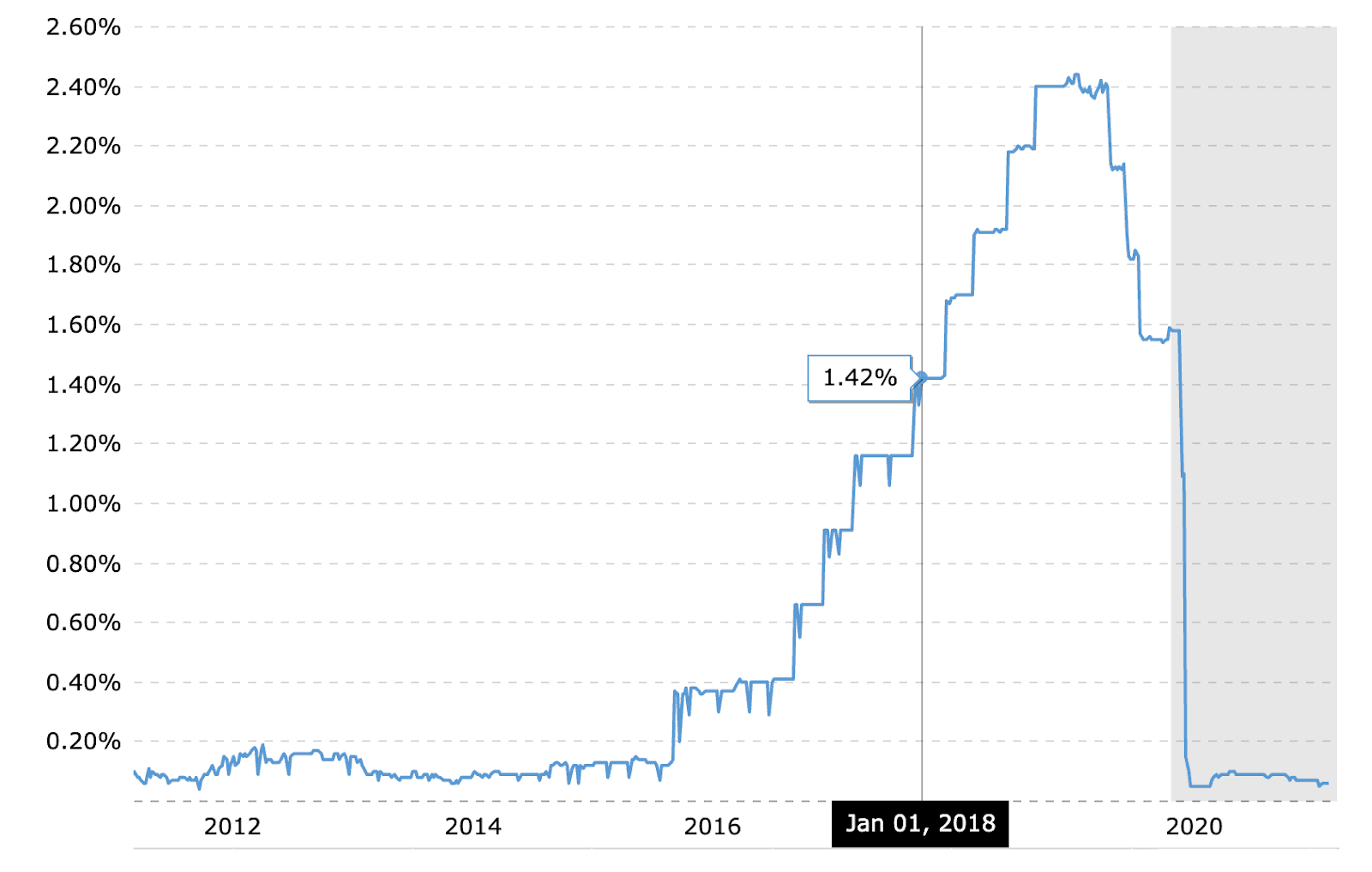

上記チャートはここ10年間の金利を表している。上記チャートから、前回の仮想通貨市場バブルの頂点になった2018年1月の金利は1.42%だったことがわかる。さらに当時は金利引き上げの時期で、2015年12月から段階的に金利が引き上げられていた。このことから当時は、投機マネーが市場から引き上げられやすい状況だったと言える。

現在、2021年5月の金利は0.06%に設定されており、銀行が100万円をFRBに預けると年利として600円を受け取れる計算になる。現在は2018年と比べ金利が低く、さらに金利の引き上げ時期にも該当しないため、投機マネーの流出の可能性が低いと考えられる。

最近のニュースでは、金融緩和の引き締めを意味する「テーパリング」に関する情報をよく見るようになったが、金利が引き上げられたとしても即座に市場価格に影響するわけではない。歴史的に見て金利の引き上げは段階的に行われるため、借金のコストが急に上がることはないからだ。また、前回の金利引き上げ開始時期から仮想通貨市場のバブルの頂点まではおよそ3年間のタイムラグがある。このため金利が引き上げられてもいない現在はテーパリングを過度に意識する必要はなさそうだ。

上記のことから、金利面から見て現在のバブルが崩壊する可能性は低く、低金利が続く限り投機マネーの流入が期待できる相場状況にあると言える。

まとめ

2017,18年のバブル時と比べてビットコインのグーグル検索は低い水準にあり、大衆の興味動向に過熱感はなく、現在はバブルサイクルの第2段階から第3段階の初期にあると考えられる。一方、アルトコインは前回のバブル時と比べ検索が多く、すでに多くの大衆が購入した可能性が高い。アルトコインはビットコインと比べバブルサイクルの進行速度が速いことを示唆している。

金利動向からの分析では、現在の低い金利は投機マネーの流入を促し、18年と比べても金利がかなり低いため、バブルを醸成しやすい相場環境にある。金利の引き上げ時期にも該当しないというさらなるアドバンテージもある。このような相場状況から、5月に市場規模が約57%減少したが、前回バブルの崩壊時のように市場規模が頂点から80%〜90%縮小するような大暴落が発生する可能性は低いと推測される。

アルトコインに関しては注意が必要だが、ビットコインが最高値を更新することができれば市場に新たな資金流入を呼びこみ、連れ高になることも予想される。ヒストリカル的にビットコインの上昇から市場全体が盛り上がり、アルトコインへ資金が流入し始めるまでは一定期間のタイムラグがあるため、ビットコインが最高値を更新した後に購入しても遅くはないだろう。

.jpg&w=3840&q=70)