BTC、ETHの過去と現在のボラティリティ比較、変動率に注目した分析(1)

ビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)のボラティリティを知った上で資金管理計画を立てよう

銘柄のボラティリティ(価格の変動)は投資をする上で非常に重要な指標となります。変動が大きすぎるとトレードのチャンスが増える一方、損失を被るリスクも高まります。投資対象となる銘柄のボラティリティを把握した上で、自身に合ったトレード手法の構築や資金管理計画を立てましょう。

ボラティリティが高い銘柄に投資する際は投資資金を抑えることが一般的です。暗号通貨(仮想通貨)市場は、2016年頃から日本でも一般的な投資対象としてみられるようになったことで市場規模が拡大しました。市場が一般に認知されたことで、新興市場とは言い難い規模にまで成長したことで、以前のように価格が右肩上がりで推移するような期間は過ぎたと考えられます。そのためしっかりリスクを把握する必要性が増しています。

2016年からビットコインの時価総額は約65億ドルから約3720億ドルまで上昇し、イーサリアムは約1.9億ドルから約1760億ドルまで上昇しました。市場規模が拡大したことで、ボラティリティは減少傾向にあると考えられます。この記事を読めば過去と現在の市場のボラティリティの違いを把握でき、暗号通貨の投資方針の構築に役立つでしょう。

そこで今回はビットコインをメインに分析を進めていきます。

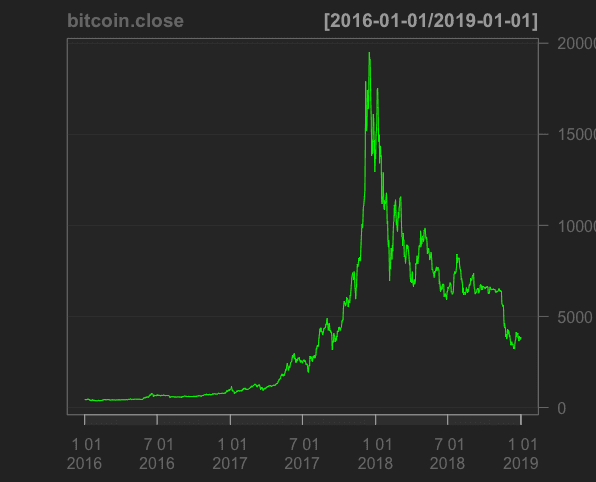

ビットコインの2016年1月から2019年1月のデータ

- チャート

ビットコインの2016年は、日本でも注目が徐々に高まり出した年でもありました。2016年1月は480ドル程度で取引されていました。1年を通じて安値を切り上げる相場が続き、2016年12月は973ドルを記録し、1年間で価格は約2倍になりました。

2017年は日本でも本格的に仮想通貨投資がブームとなった年でした。2017年は月別の下落は3ヶ月のみで、ほとんどの月足が陽線を記録しました。2017年12月の月足では一時19800ドルまで上昇しました。しかし、当時の相場は高値を維持することができず、終値は13800ドルでクローズしました。2017年の10月、11月、12月は全て上昇率が30%を超えており、非常にボラティリティが高い相場となりました。

2018年から2019年は、これまでの2年間とは対照的に相場が一転し弱気トレンドの時期でした。2018年は月足で上昇したのは3ヶ月だけで、ほとんどの月足でマイナスとなりました。一時価格は3100ドルまで下落し、まさにバブルの崩壊を象徴するような1年でした。2019年になると価格は徐々に底堅さを取り戻し、2019年6月には1万ドルを回復しました。一方、年末にかけて上値が重くなり2019年の終値は7500ドルを記録しました。

2016年から2019年のチャートを長期で見ても非常にボラティリティーが高い相場であったことがわかります。そこで次はこの期間の日足の変動率を見ていきます。

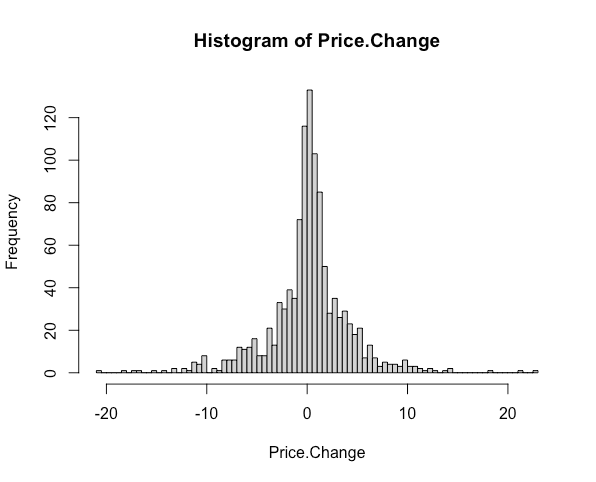

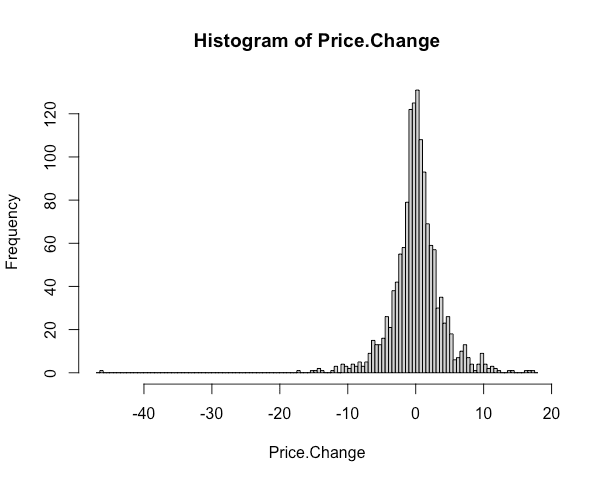

- 日足変動率

2016年から2019年の日足の平均変動率は0.19%となりました。相場が大きく動く時もありましたが、平均の変動率はプラスとなりました。短期で価格が下落したとしても長期的にはどこで買ってもプラスの収支が見込まれたと言えます。

変動率のレンジは-20.7%から22.5%でした。上昇と下落どちらも±20%を超えており、大きく動く時のビットコイン相場はかなり激しいことが改めて示されました。

ちなみにナスダックの同時期の平均変動率は、0.04%で変動レンジは-4.5〜5.6でした。ビットコインの方が平均変動率は上回っていますが、ボラティリティも高く、リスクが大きいアセットであることがわかります。

ビットコインの変動率の分散は16.5で標準偏差は4.0でした。

平均変動率と±2標準偏差から計算すると、-7.9%から8.3%がメインの日足の変動レンジとなり、約95%の確率で価格変動がこのレンジ内に収まるということが統計的に言えます。

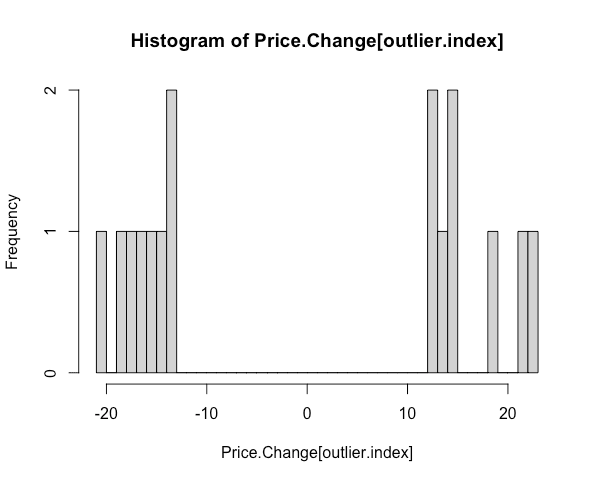

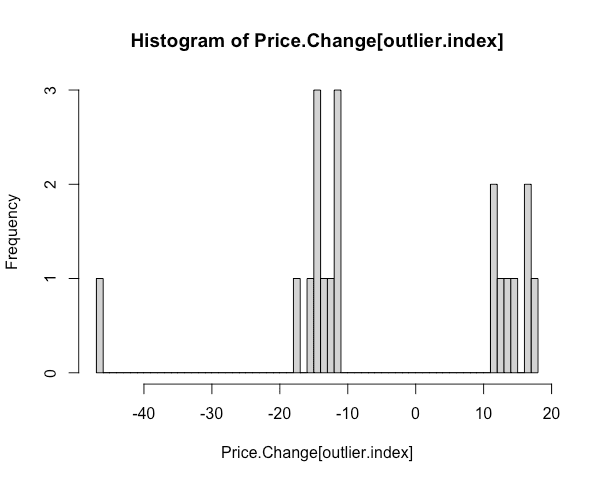

- 外れ値

上記は99%の確率で起きないと想定される外れ値のヒストグラムです。平均変動率±3標準偏差の-11.9から12.3のレンジを超える値を外れ値としています。マイナス側では8日間、プラス側でも8日間となり約3年間のデータでは同じ数の外れ値が検出されました。

この時期は相場が盛り上がったこともあり大きな上昇が目立った時期でもありましたが、同じくらい下落もあったことあったことが示されました。

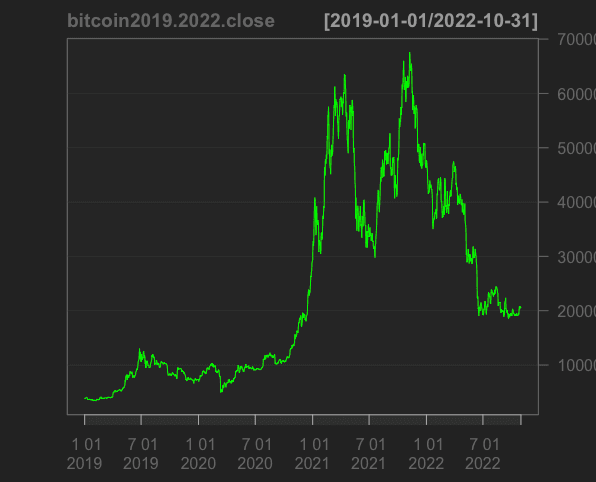

ビットコインの2019年から2022年10月までのデータ

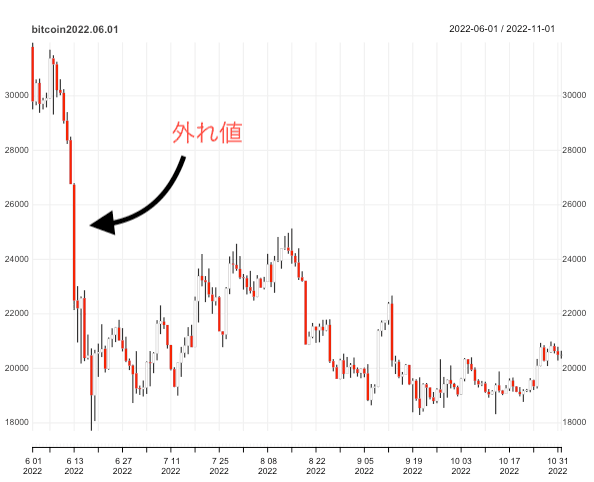

- チャート

上記は2019年から2022年10月までのチャートになります。偶然か市場のサイクルなのか2016年からの3年間のチャートと非常に似ていることがわかります。ビットコイン相場は4年に一度の半減期で価格が上昇に転じる傾向があるため、ファンダメンタルズ要素が関係している可能性があります。ちなみにビットコインの間近2回の半減期は2016年と2020年に起こりました。

2019年の1年間は2018年以降の弱気トレンドの流れが継続し、上値が重い展開となっていました。2019年の前半は、弱気トレンドで売られ過ぎた反動から一時1万3800ドルまで上昇しましたが、その後は戻り売られる展開となり12月には7100ドルで取引を終えました。

2020年に入ると私たちの記憶にも新しいコロナのパンデミックを起因とする暴落からの高値を更新する相場になります。パンデミックが金融市場全体に影響を及ぼした2月と3月の2ヶ月間で最大60%も価格が下落しました。3月の底値は3800万ドルまで下落しました。しかし、その後の世界的な金融緩和を追い風に価格は急激に上昇しました。月足では4月以降の9ヶ月間でマイナスとなったのは3ヶ月だけでした。2020年の終値は2万9000ドルまで上昇し、それまでの最高値を一気に更新しました。

2021年の前半は2020年の上昇トレンドの流れが継続し、4月には6万4000ドルまで上昇しました。一方、好調な流れはこの時期から変わり始め、6月には2万9000ドルまで下落しました。その後、11月には再度最高値を更新し6万9000ドルまで上昇しますが高値を維持できず12月には大きく売られる結果となりました。最終的に2021年は4万6000で取引が終了しました。

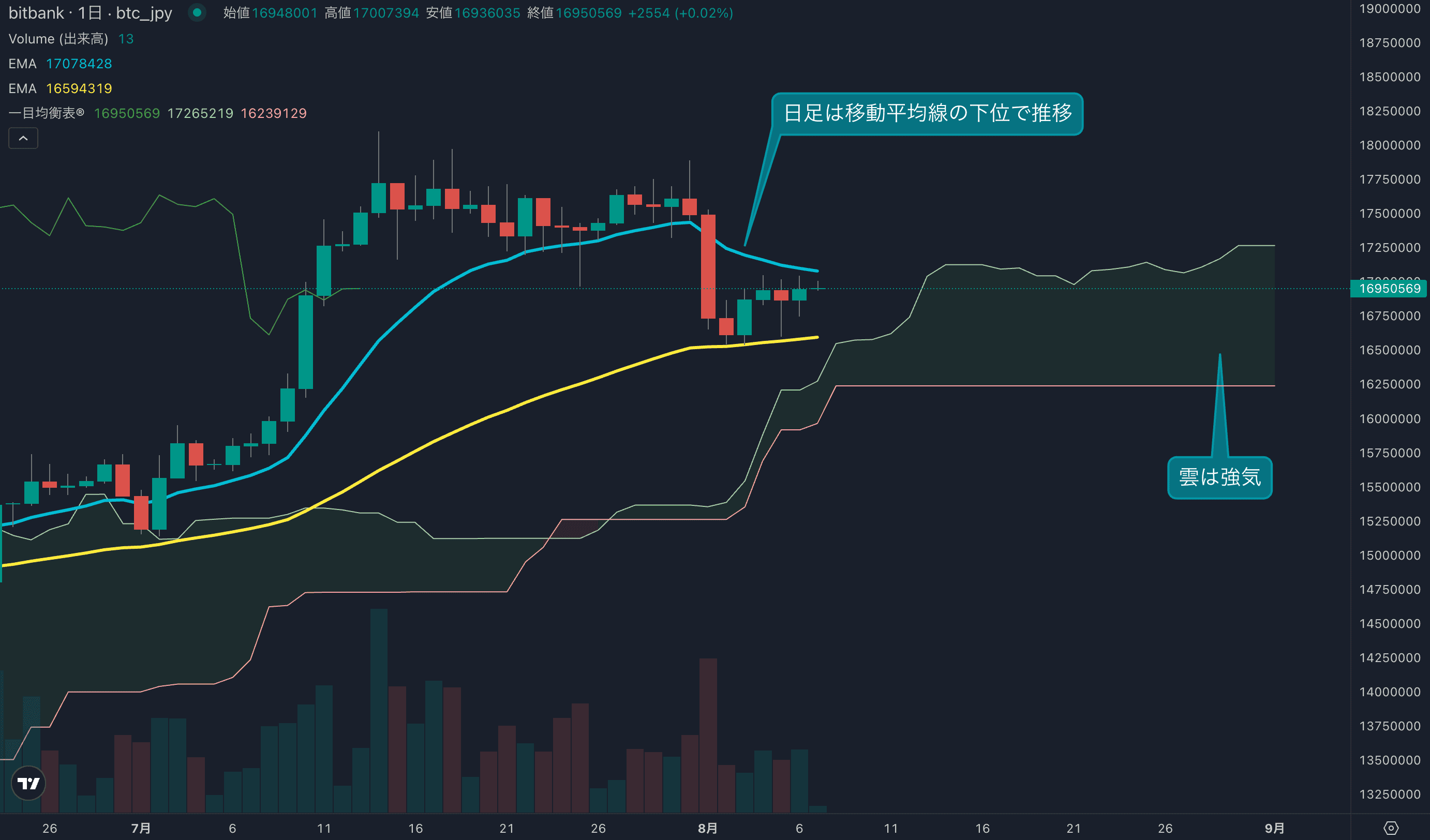

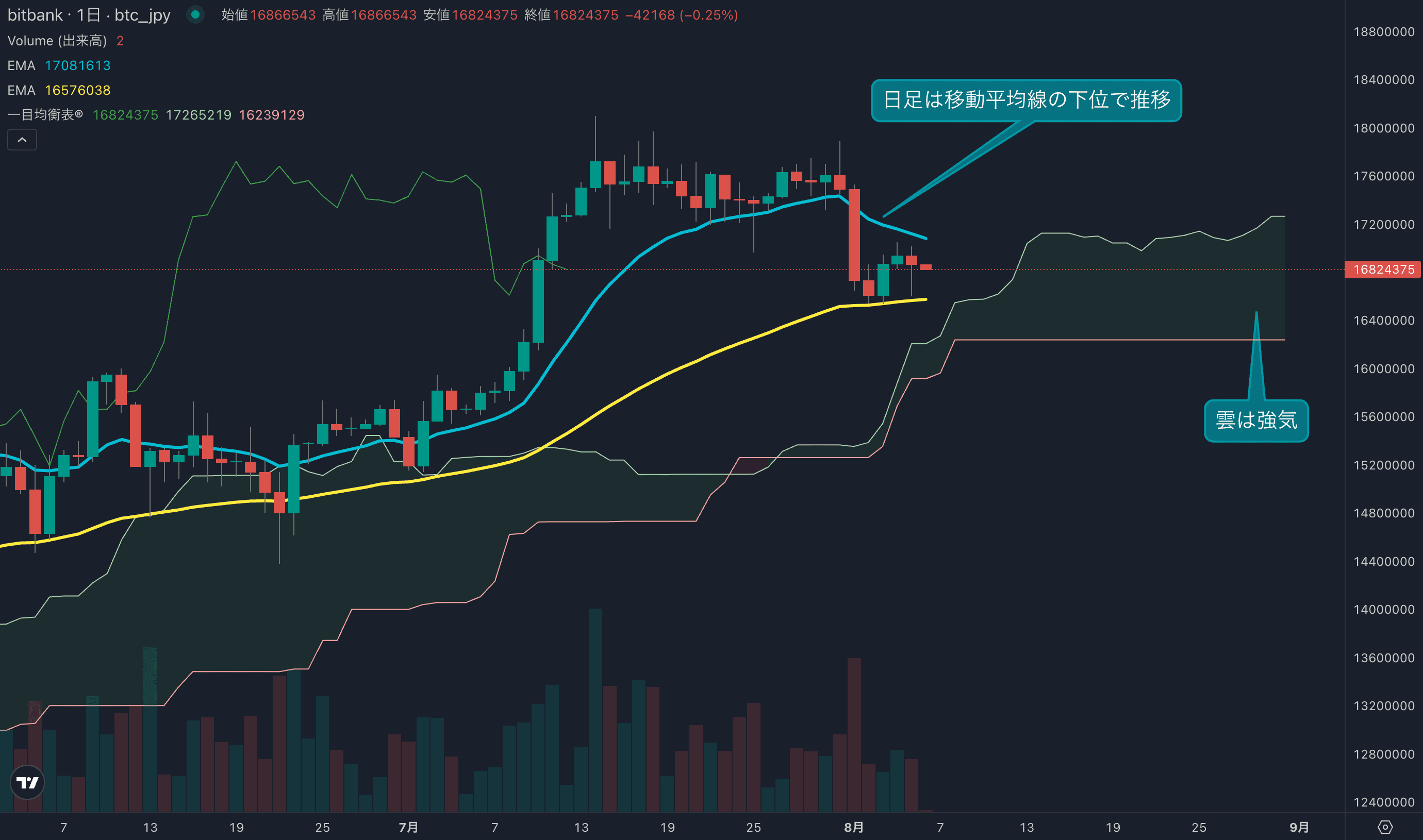

2022年にはロシアとウクライナの戦争や、インフレ問題が表面化し金融政策が引き締められ、ビットコイン相場は下落一辺倒となりました。9月までの月足でマイナスは6ヶ月と、価格は一時1万7000ドル近くまで下落しました。2017年の高値も割り込む展開となりました。足元で価格は底堅さを取り戻し、10月は小幅ながらプラスとなり20400ドルで取引を終えました。

- 日足変動率

今度は、2019年以降の日足の変動率を見ていきます。この期間の平均変動率は0.11でした。ボラティリティの最大レンジは-46.4%〜17.1%でした。日足データの分散は14.5で標準偏差は3.8でした。

平均変動率の±2標準偏差から算出されるレンジは、-8.0%から8.2%でした。2019年以降の日足データでは、このレンジ内に95%の日足の変動が収まることになります。

- 外れ値

上記は2019年以降の外れ値に該当するデータです。こちらも平均変動率から±3標準偏差を超える値となっており、統計的に約99%の確率で起こり得ないデータです。-12.0%から12.3%のレンジの外側に位置するデータをヒストグラム化しています。

マイナスの外れ値は11日あり、プラスは8日でした。この期間では外れ値でマイナスの方が3日間多かったことが示されました。パンデミックのパニック相場が大きく市場に影響をもたらしたと見られ、2020年の下落時に発生した-46.4%という数字がいかに例外的なデータであったかが上記のヒストグラムからもわかるでしょう。

2つ期間のデータセットの比較

まずは日足の平均変動率から見ていきましょう。2016〜2019年の平均変動率は0.19%で、2019年から2022年10月までの平均変動率は0.11%でした。ビットコインは市場規模が大きくなっているため、2019年以降の方が平均変動率は0.08%低い結果となりました。この平均変動率の低下は今後も続いていくものと予想されますが、プラスであることは積立や長期的な投資価値は維持されていると言えます。

難しい投資戦略を立てるのが苦手な方やチャートを日々見ることができない方は、積立投資がオススメです。ドルコスト平均投資法などの定期購入を3年間以上続けると、統計上の期待収益率はプラスになります。

平均変動率がプラスであることを考慮すると、相場が短期で価格が大きく下落したとしても長期的にはプラスに回帰すると考えられます。またヒストグラムが正規分布の形をしていることから、時間の経過と共に下落した分を相殺する分の上昇が見込まれます。この統計データを元に大きく下落した際に買い入れを行うことでいいタイミングで購入する可能性を上げることができるでしょう。

例えば、外れ値となる下落が発生した日から購入を始めるといった投資手法が考えられます。

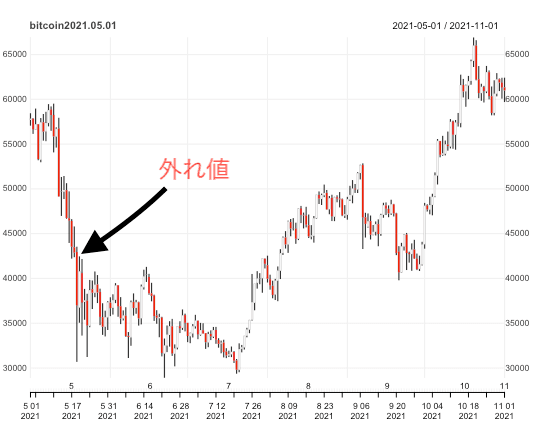

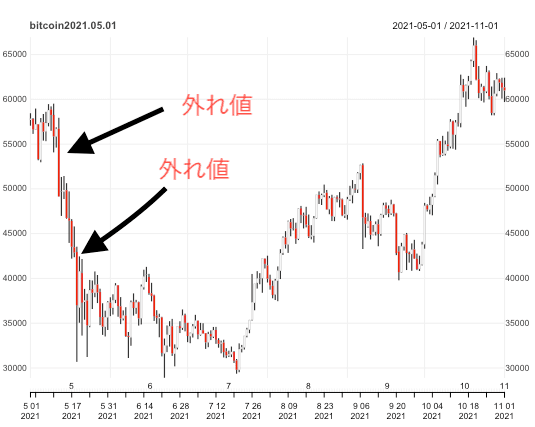

上記は2021年5月1日から11月1日のチャートです。5月19日の日足は36700ドルまで下落し、14.2%の下落率となり外れ値を記録しました。価格は11月には6000万ドルを回復し、短期的に大きな利益を得ることができました。

一方、外れ値は5月12日の12.7%の下落でも発生していることにも注意です。想定外の下落は、トレンドの始まりを示すことがあるため、短期的な利益を狙うなら、外れ値が発生した後に下落が落ち着いてきたことを確認するなど、トレンドの変化を見極める必要があります。

最近では上記チャートで示した今年の6月13日に発生した-15.4%が外れ値として発生しています。この日は価格が2万5000ドル近辺から2万2000ドルまで下落しました。その後価格は一時1万8000ドルまで下落しましたが、価格は徐々に底堅さを取り戻しレンジで推移しています。

相場の傾向として明確なトレンドが発生した後に外れ値を記録した場合は、売られすぎや買われ過ぎを示唆するシグナルとなるため利益の確定や反発を狙った買い入れを行う際の判断材料となるでしょう。

まとめ

過去からの傾向として、ボラティリティは若干下落傾向にあることが今回の分析では示されました。変動率の分散は16.5から14.5まで下落し、データのバラツキが落ちつてきています。一方、ナスダックなどの主要株式指数と比べまだまだボラティリティが高く、投資する際の資金管理には注意が必要です。

ビットコイン相場の最大変動率に着目すると2020年には-46.4%の下落を記録するなど、現在の相場環境でもデイトレードを行う際には上下方向にトレードチャンスがあることもわかりました。また平均変動率は現在もプラスを維持しており、積立や長期投資を行うこともできる銘柄であることが示されました。

今回はビットコインのデータ分析を行いましたが、次回はイーサリアムのデータ分析を行っていきます。

.jpg&w=3840&q=70)

.jpg&w=3840&q=70)