BTC、ETHの過去と現在のボラティリティ比較、変動率に注目した分析(2)

前回の分析記事ではビットコインにフォーカスしましたが、今回はイーサリアム(ETH)の値動きを過去と現在に分けて分析をしていきます。イーサリアムは界隈でも有名なビタリック・ブテリン氏によって考案された、スマートコントラクトを走らせるためのブロックチェーン・ネットワークです。2015年に最初のソフトウェアがリリースされ、ネットワークの運用が開始されました。

イーサリアムはリリース以前から注目されており、リリース前のクラウドセールで18億円ほど集めたことでも知られています。リリース当初からイーサリアムは注目を集め、ネイティブトークンのETHは多くの市場参加者に買われました。現在ではビットコインに次ぐ時価総額ランキング2位に位置しており、2016年からスマート・コントラクトのプラットフォームとして不動の地位を獲得し、ほぼ順位が入れ替わることがなく2位を維持しています。2022年11月現在の時価総額は1370億ドルまで上昇しています。

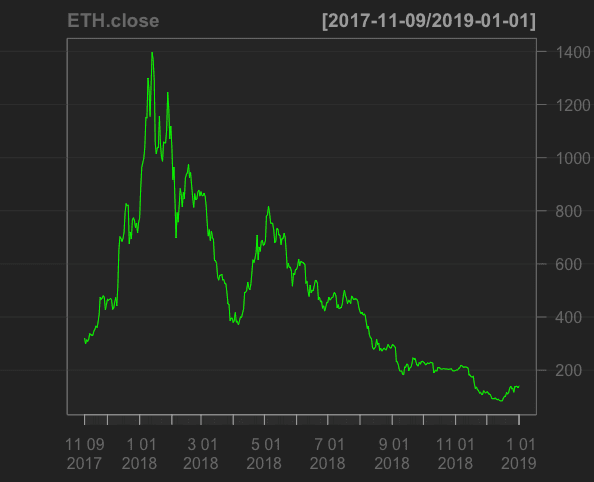

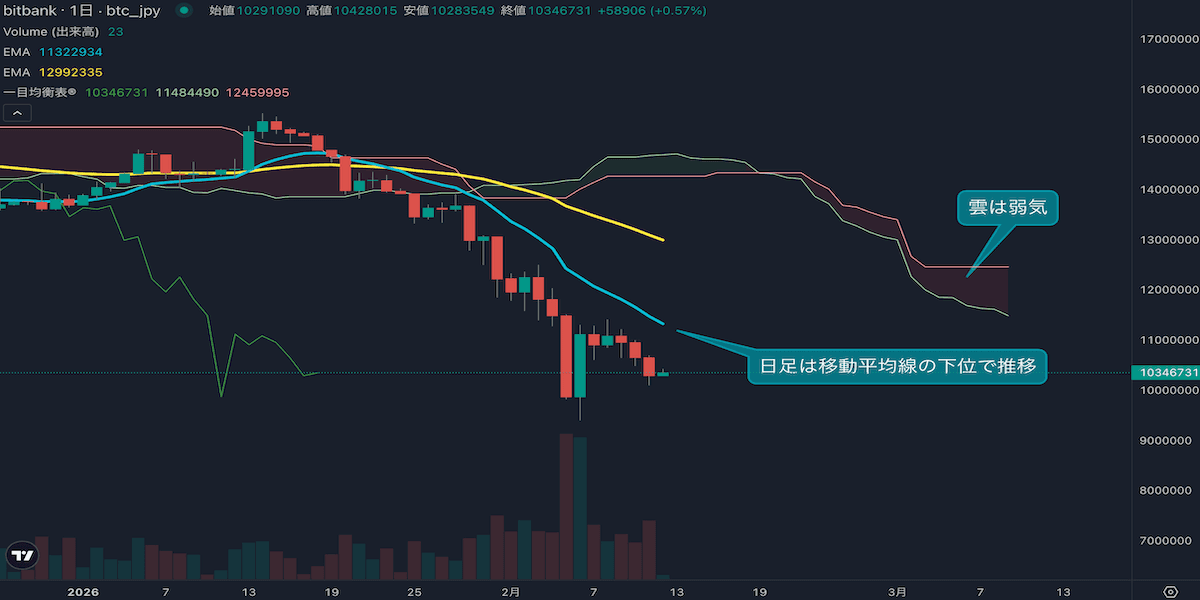

2017年11月から2019年1月のチャート

今回もビットコイン同様にyahooファイナンスのデータを活用していますが、2017年11月9日からしかデータが提供していないため、ビットコインより期間が短くなっています。

2017年は、日本でも暗号資産(仮想通貨)投資が広く知られ、この年はイーサリアムのプラットフォームを使ったICO(Initial Coin Offering)がブームとなりました。2017年1月にイーサリアムは8ドルで取引されていましたが、2017年11月9日には307ドルまで上昇していました。ICOで多くの新たなコインが生み出され、新規発行の仮想通貨を購入するためにイーサリアムが買われました。12月には741ドルで取引を終え、1年間の上昇率は約8000%という数字を記録しました。

2018年1月は、2017年の強気相場の勢いが継続し、価格は上昇しました。1月13日に価格は当時の過去最高値となる1400ドルを記録しました。しかし、上昇の勢いは1月で止まりその後、バブルが弾けるように価格は急落しました。イーサリアムは3月までに380ドルまで価格を落とし、およそ2ヶ月半で最高値から70%も下落しました。その後、上値が重い展開が年末まで続き、価格は12月には100ドルまで下落しバブルの崩壊を象徴する年となりました。

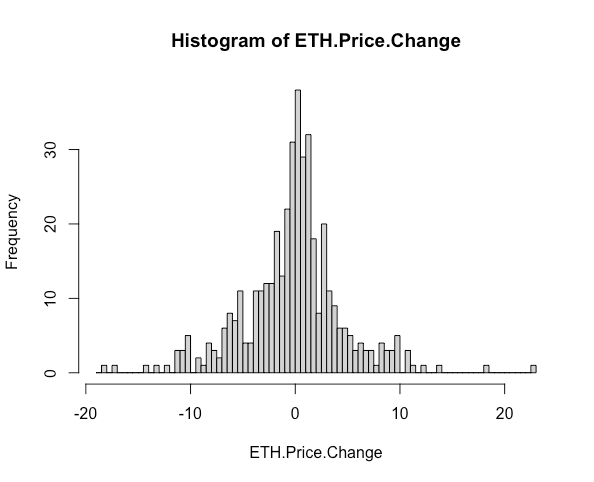

変動率分布

今度は、2017年11月から2018年12月までの変動率分布を見ていきましょう。この期間の平均変動率は-0.14%でした。データの始まりが2017年後半からであるため、平均変動率はマイナスとなっていました。2017年後半から市場へ参入した人は大きな損失を抱えたものと考えられます。2017年はバブルのイメージが強い一方、2017年の始め、またはそれ以前から市場に参入していなければ大きな利益を上げることは難しかったでしょう。

変動率の最大レンジは-18.4%〜22.5%でした。この時期は上下に変動が大きく、デイリーで20%近く動いていた事が記録されています。データの分散は22.6で標準偏差は4.7でした。平均変動率から±2標準偏差から算出されるレンジの-9.6〜9.3%にデイリーの変動率の約95%が収まる事が統計的に言えます。

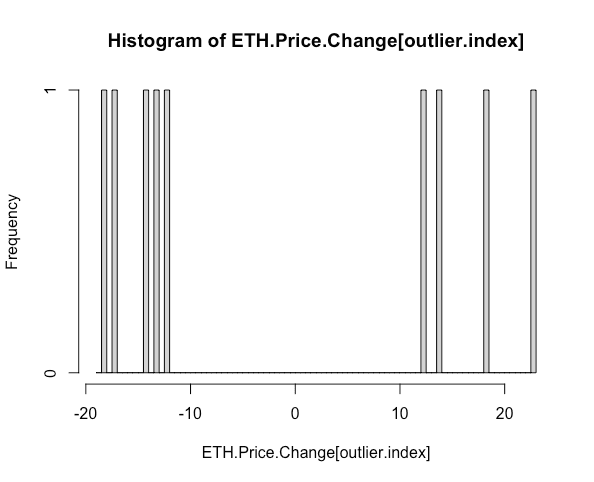

外れ値分布

上記のチャートは平均変動率±3標準偏差のレンジ外の値となります。レンジは-14.4%〜14.1になります。統計上は99%の確率で発生しない変動率ですが、相場が荒れた時は、大きく動くため外れ値をしっかり把握しておきましょう。2017年11月から2018年12月の外れ値はマイナスが5日間、プラスは4日間あり、マイナスの方が多かったことがわかります。デイリーで±15%以上動くのはかなりレアケースであると言えます。相場の底や天井近辺では価格変動が激しくなるため、外れ値は起こりうるレアケースとして覚えておきましょう。

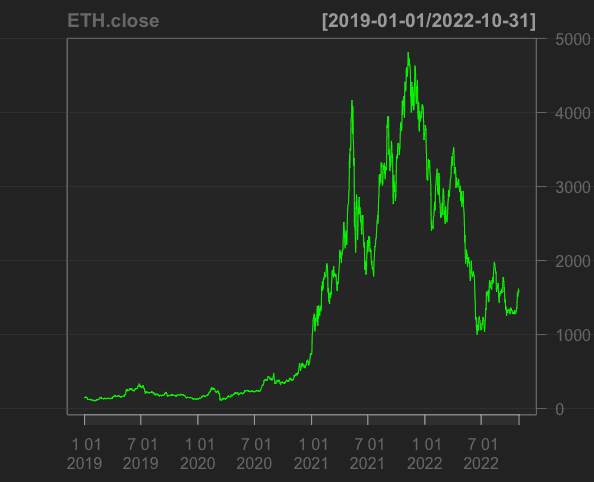

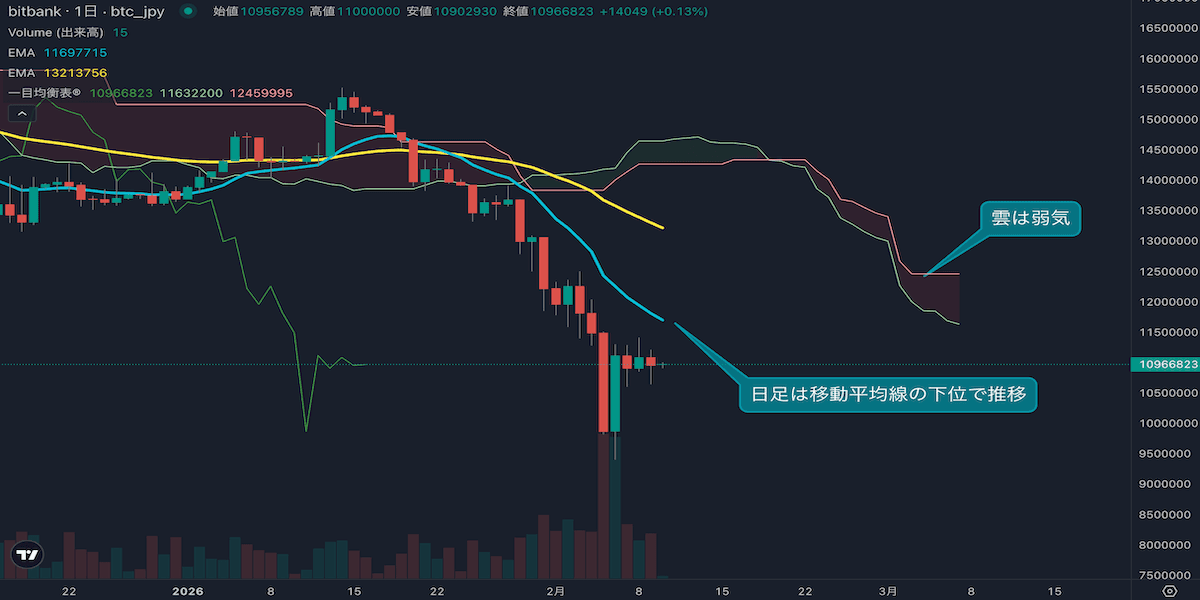

2019年1月から2022年10月のチャート

今度は、2019年から現在までのチャートを見ていきます。2019年に入ると徐々に相場は底堅く推移し始めます。2018年から1年間は長い弱気トレンドが継続していましたが、この時期から買い戻しが入るようになります。1月は18.9%下落した陰線となりましたが、6月までの5ヶ月間は全て陽線となりました。6月の高値は360ドルまで上昇し、1月の安値100ドルから3.6倍となりました。一方2019年の後半は再度安値を試す展開となり、12月には110ドルまで下落し上昇幅を全て吐き出す形となりました。

2020年の始めは2019年同様に底堅い推移となり、1月、2月は陽線を記録し290ドルまで上昇しました。110ドルから2ヶ月間で3倍近くまで価格が上昇しましたが、コロナのパンデミックによって相場が再度不安定になり価格は急落しました。3月は38.7%下落し、一時90ドルまで下落し2018年の安値を試す展開となりました。一方、その後の世界的な金融緩和により価格は急反転しました。8月までに440ドルまで上昇し、9月は陰線となりましたが、その後の3ヶ月間は強い買いが継続し750ドルまで上昇しました。最終的には2018年7月の水準まで価格を戻しました。

2021年は金融緩和相場が継続し、前半は価格の急上昇が見られました。2月には2018年の最高値を更新し、その後の5月まで強い上昇トレンドが続き、価格は4380ドルを記録しました。5月以降は徐々に上値が重くなる動きも見られましたが、11月には再度最高値を更新し4860ドルまで上昇しました。12月は陰線となったものの、2021年は500%を超える上昇を記録し、金融緩和を追い風にした相場となりました。

2022年は3670ドルから取引が始まりましたが、今年はコロナ相場以降の金融緩和が逆回転し、金融引き締めの影響が出始めました。3月までは2000ドルから3500ドルのレンジで推移していましたが、5月以降に下落トレンドが本格化しました。特に4月から6月までに強く売られ、価格は3500ドルから一時900ドル台まで下落しました。この間の下落率は約70%となり、短期で強く売られました。7月以降はレンジで推移しており、10月は1500ドル近辺で取引を終えました。一方、高値を切り下げている状態となり、まだ強い買い需要は戻っていない様子です。2022年は、2018年のようなバブル後の長い下落トレンドが続く相場となりました。

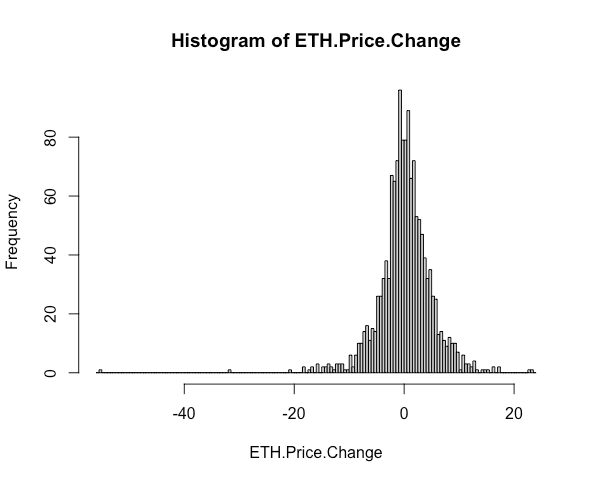

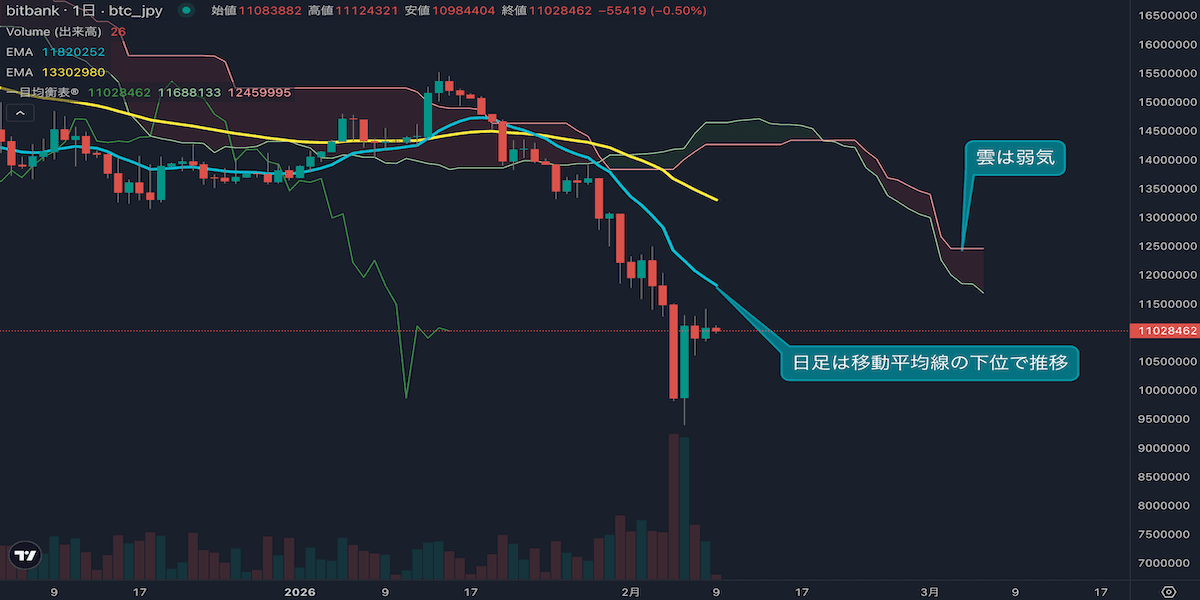

変動率分布

上記は2019年1月から2022年10月までのデイリーの変動率をヒストグラムで表したものになります。この時期のデイリーの平均変動率は0.17%となり、2019年以降はプラスの変動率となりました。最大レンジは-55.0%〜23.0%となり、変動が激しいイーサリアムですが特にマイナス幅で大きな下落を記録した日がありました。今年に価格が大きく下落しているイーサリアムである一方、2019年以降で見るとデイリーの変動率はプラスを維持したことになります。データの分散は24.3で、標準偏差は4.9となりました。

2017年11月から2018年12月と比べると分散は小幅に上昇しており、ボラティリティは依然として高い値を維持しています。また、平均変動率から±2標準偏差から算出される-9.7〜10.0%のレンジにデイリーの変動率の約95%が収まる事が統計上言えます。

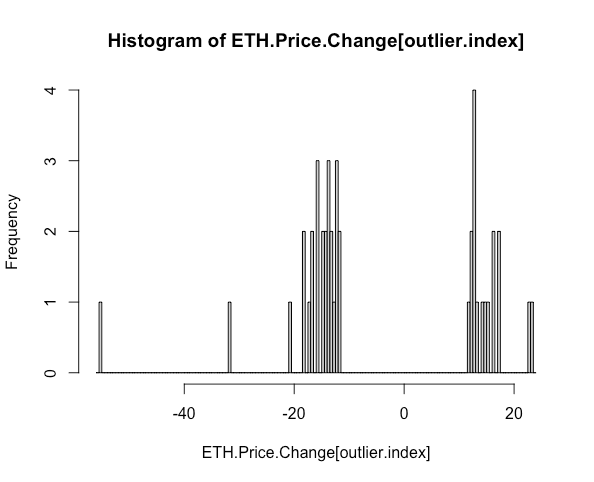

外れ値

上記は、平均変動率から±3標準偏差を超えるデータを表したヒストグラムです。2019年1月から2022年10月までの外れ値は、-14.6%〜14.9%のレンジを超えるデータが該当します。この外れ値は、統計上で約99%の確率で起こり得ないデータです。

この時期のマイナスの外れ値は26日間、プラスは17日間とマイナスの方が多いという結果になりました。また、最大のマイナスとなった-55.0%は特に平均値から乖離していることがわかります。大きなマイナスを記録した日は、コロナ相場の渦中となった2020年3月12日です。この日はビットコインも同様に大きな下落を記録しており、金融相場全体のファンダメンタルズが悪化した際の下落は、通常では考えられない変動があることも覚えておきましょう。仮想通貨市場全体が拡大したことで、伝統的な金融市場である株式市場や景気動向などのファンダメンタルズの変化が、価格に大きな影響を及ぼすようになってきていると言えるでしょう。

まとめ

これまでイーサリアムの価格の変動率を中心に見てきましたが、最後にビットコインとの比較を行っていきます。相場の後半2019年1月〜2022年10月までのイーサリアムとビットコインの値動きをピアソンの積率相関係数を使って、相関関係を求めると0.92となりました。ピアソンの積率相関係数における0.7から1の値は、強い正の相関関係があるとされます。イーサリアムとビットコインは相関性が強く、ほぼ同じ方向に動くことが言えます。

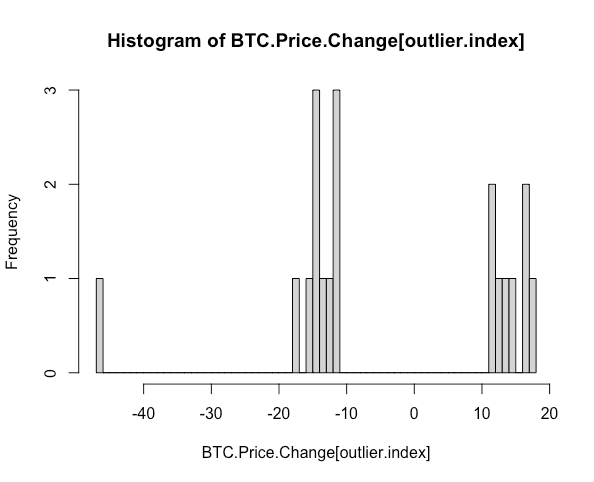

では変動率を見てみると、イーサリアムのこの時期の平均変動率は0.17、ビットコインが0.11でした。最大レンジはイーサリアムは-55.0%〜23.0%で、ビットコインは-46.4%〜17.1%でした。イーサリアムの方が平均変動率は高い一方、ボラティリティがより大きく価格の変動リスクも高い事が言えます。変動率データの分散もイーサリアムが24.3、ビットコインが14.5となり、ビットコインの方が値動きが安定しています。

上記チャートはビットコインの外れ値のヒストグラムになりますが、2019年以降の1400日間でマイナスの外れ値が11日間、プラスの外れ値が8日間ありました。一方、イーサリアムはマイナスの外れ値が26日間、プラスの外れ値が17日間と、ビットコインより高い確率で外れ値が発生しています。

以上のデータから、イーサリアムの方がかなりボラティリティが高い事がわかり、デイトレードなどの短期トレード向きであると考えられます。長期投資や積立投資などを目的として、リスクをあまり取りたくない方には値動きが安定しているビットコインがオススメであると言えるでしょう。

.jpg&w=3840&q=70)