ついに始まったBTCの暴落? FOMCの注目ポイントを解説

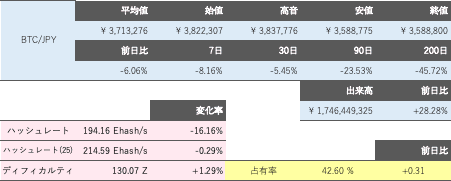

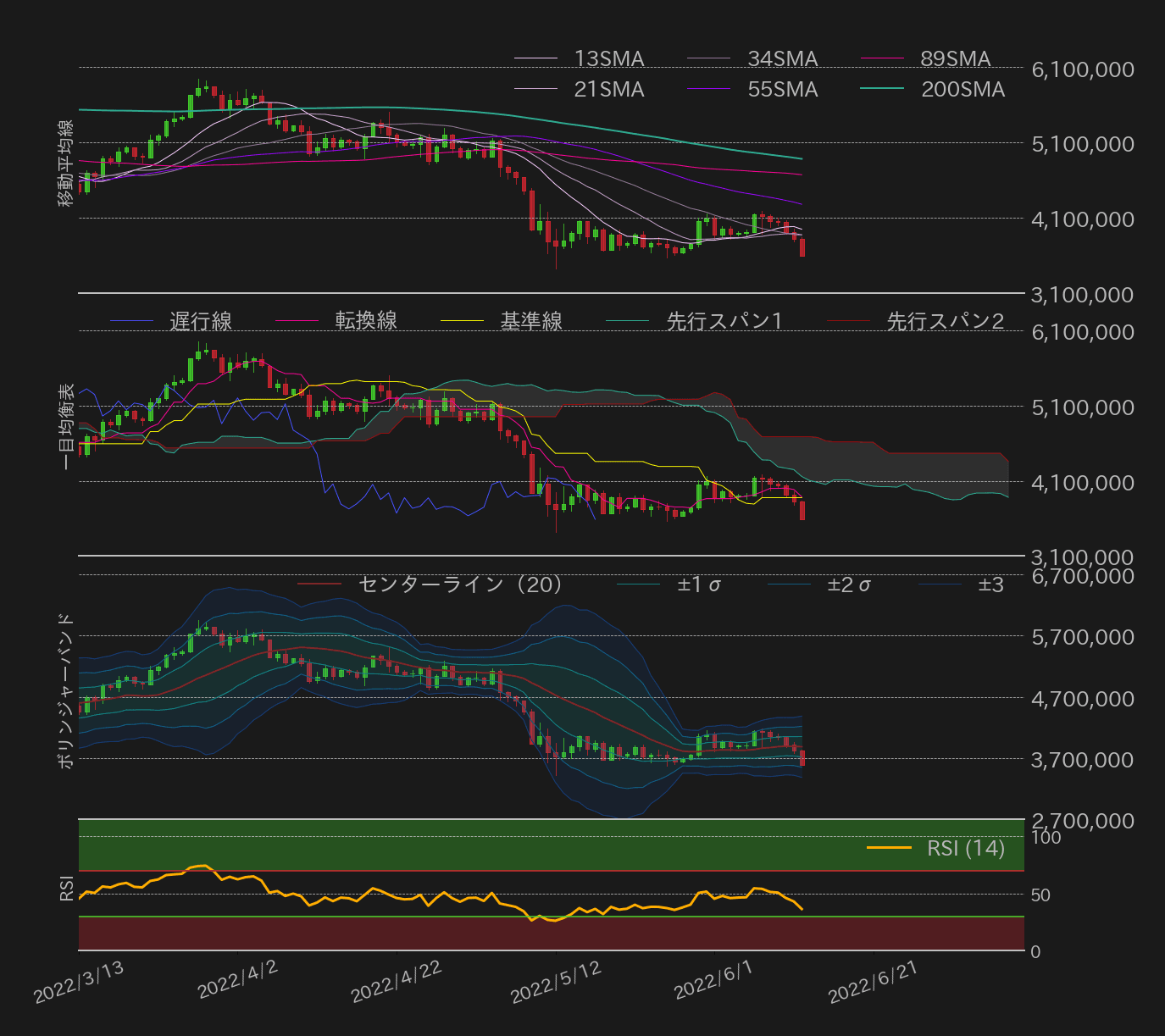

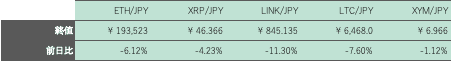

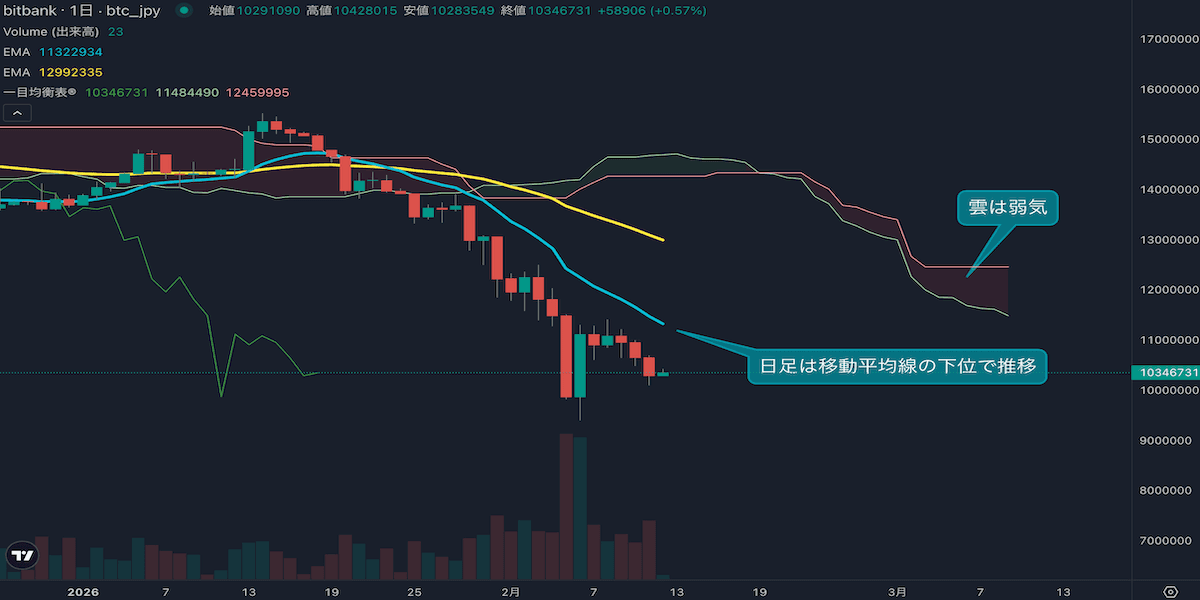

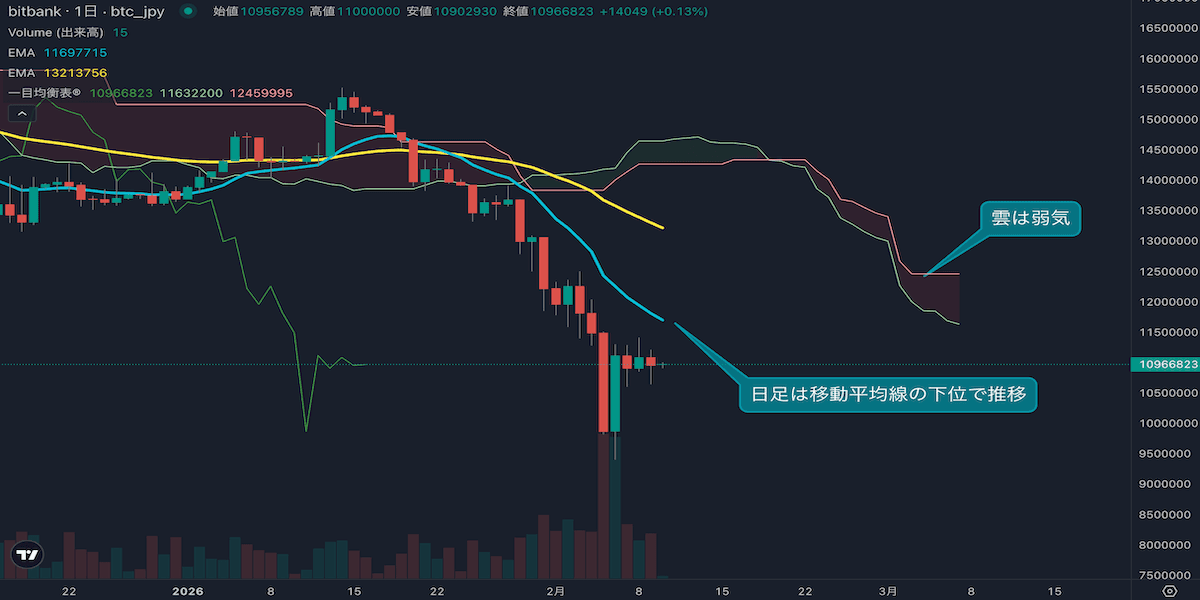

先週(6日〜12日)のビットコイン(BTC)対円相場の週足終値は、前週比318,929円(8.16%)安の3,588,800円。BTCの対ドルは、週足終値で初めて前年安値の28,800ドル(≒388万円)を割り込んだ。

先週のBTC対円は、30,000ドル水準となる402万円を巡り揉み合う展開で始まったが、週後半から①欧州中央銀行(ECB)が7月から利上げと資産購入プログラム終了を発表、②頭打ちの兆しが見えていた米消費者物価指数(CPI)が高止まりしたことで、米国の金融政策引き締めが夏以降も継続される懸念の台頭、③ステークされたイーサ(ETH)を担保に発行されるETHのステーブルコイン、stETH相場の急落によるETHからのディペッグを嫌気した売りなどが相場の重石となり、週後半から週末にかけて上値の重い展開に転じると、28,000ドル水準(379万円)を割り込んだタイミングでロングの投げが入り370万円をも割り込んだ。

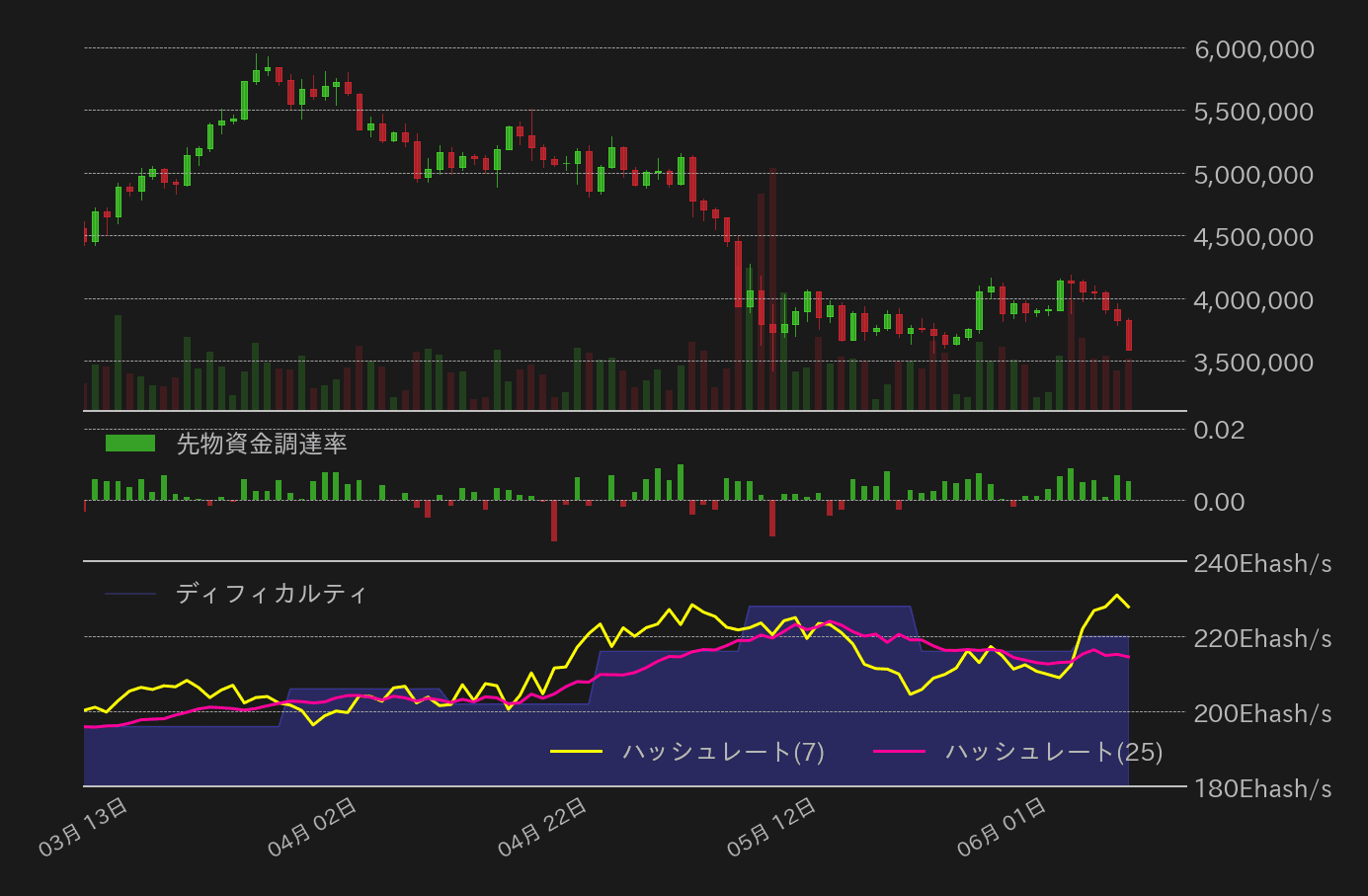

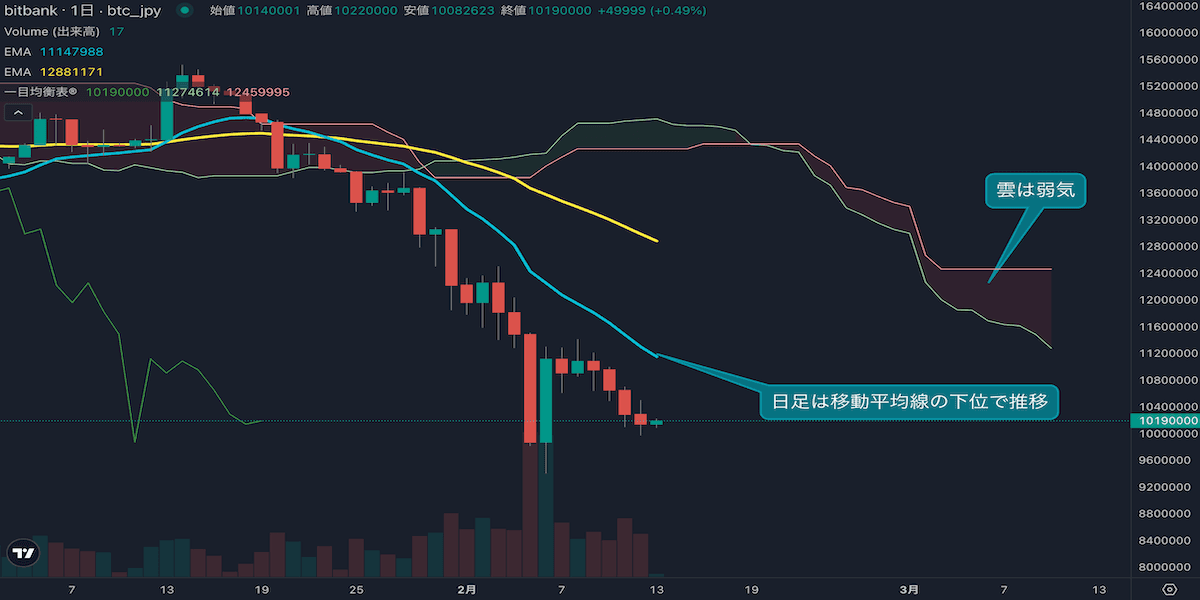

その後は自律反発の様相で戻すも買いは続かず、シカゴマーケンタイル取引所(CME)のBTC先物が今週の取引を開始すると360万円を目掛けて下落。BTC先物はギャップダウンして取引を開始しているが、アジアの株価指数が先週末の米株の急落を受けて軒並み軟調に取引を開始する中、BTCは安値を広げる展開となっている。

外国為替市場でのドル円相場急伸により、BTCの対円は中期レンジ内に12日の終値を納めたが、BTC対ドルは保ち合い下抜けの様相を呈している。下落の切っ掛けはやはり米CPIの高止まりと見ており、夏以降、年末まで利上げが継続される展開を市場は織り込みにきている格好だ。今週は16日午前3時に米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果(政策金利誘導目標レンジ+声明)と、四半期に一度更新される経済見通し概要(Summary of Economic Projection)が公開される。

前回の経済見通しでは、FOMC参加者の22年末時点での想定金利の中央値は1.9%、代表値は1.6%〜2.4%となっていた。5月のFOMCで、次回数回の会合で50ベーシスポイント(bp)の利上げを継続することには言及されており、7月で政策金利の誘導目標上限が2.0%に達することは織り込み済みであった筈だが、CPIの高止まりにより7月以降の利上げ回数とペースに不透明感が出てきた。

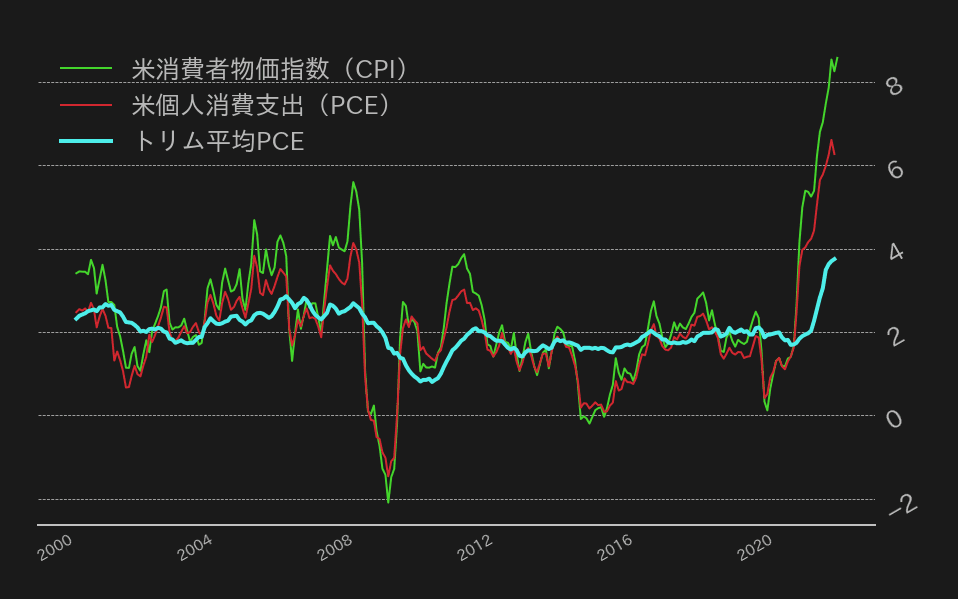

勿論、年末時点の想定金利の中央値が1.9%から引き上がることはほぼ確実と言えるが、問題はどれほど上がるかである。タカ派として知られるセントルイス連銀のブラード総裁は、政策金利を3.5%まで引き上げる必要があると発言している。現状のインフレがCPIで8.6%、個人消費支出(PCE)で6.3%ペースだとすると依然としてビハインド・ザ・カーブであることが指摘されるが、3.5%にはある程度の根拠があると見ている。

インフレの指標には、極端に変動率の高いデータが含まれており、それらが時系列的なトレンドのノイズになることが多々ある。そこで重宝されるのがこうしたノイズを取り除いたトリム平均PCEだ。ダラス連銀が算出するトリム平均PCEは、4月時点で3.8%となっており、昨年からの上昇傾向が継続しているものの上昇率は鈍化し始めている。仮にブラード総裁や他のFOMCメンバーがトリム平均PCEを参考にしているとすれば、3.5%の政策金利は妥当な水準と言える。

また、3.5%は年末まで残りの各FOMC会合で50bpの利上げを行った際の年末時点の誘導目標レンジの上限となることから、今回の経済見通しでは22年末時点の想定金利の中央値が3.5%を超えるか否かに注目するべきと言える(3.5%を超える=引き締めペース加速の可能性)。ただ、トリム平均PCEの水準から鑑みれば、現状の50bpペースを加速させる公算はそれほど高くはないと言える。

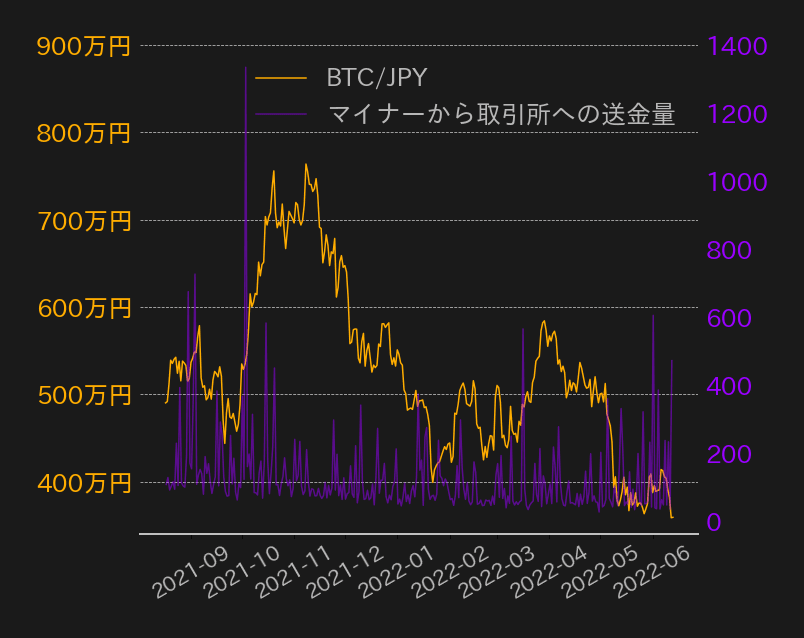

とは言え、市場は不透明感を嫌う性質があり、結果が出るまでリスクオフムードは解消されにくいだろう。主要な暗号資産(仮想通貨)取引所でのBTC先物の資金調達率は週末の間も概ねプラス圏で推移しており、ロングの投げが入る余地は依然として残されていると指摘される(第4図)。また、BTCマイナーも引き続き利食い(或いは損切り)でBTCを取引所に送金していると見られ、やはり需給関係が悪化している(第3図)。

目先では200週移動平均線や節目20,000ドルが密集する、270万円〜302万円が下値目途としてある。

PDFリンク

bitbank Report 2022/06/13:ついに始まったBTCの暴落? FOMCの注目ポイントを解説

.jpg&w=3840&q=70)