分岐コインの末路とイーサ(ETH)相場の動きを過去とデリバティブ市場から考える

暗号資産(仮想通貨)市場が待ちに待ったイーサリアムの大型アップグレード、The Merge(ザ・マージ)実行の条件となるTerminal Total Difficulty(最終合計難易度)が58,750,000,000,000,000,000,000(587垓5000京)に設定され、予定では9月15日〜16日に行われることになりました。

「実行」されるとは言っても、The MergeはBellatrix(ベラトリクス)とParis(パリ)というアップグレードの2段階に分かれており、Bellatrixは9月6日前後に実行される見通しで、ParisでThe Mergeが完了します。アップグレードの目玉といえば、コンセンサス・アルゴリズムがProof of Work(PoW)からProo of Stake(PoS)に移行することで、消費エネルギーの削減、トランザクション(tx)コストの削減、ETH供給ペースの低下と言ったメリットがあります。

そもそもイーサリアムは2014年にイニシャル・コイン・オファリング(ICO)による資金調達で開発が始まった古参ネットワークで、今ではスペックとしてはより優れた物もある中で先駆者特権とイーサリアム2.0(The Merge後のイーサリアム)へのアップグレードの約束で人気を維持していた側面もあるかと思います。

さて、普段から相場を見ている小生からすると技術的なアップデートも気になるものの、やはりアップグレード前後の相場の動きが気になります。今回は時価総額2位〜3位を走り続ける大型銘柄の大型アップグレードとなっており、かなり久しぶりのイベントとなっています。しかも、今回は(も)ハードフォークによるネットワーク分岐の可能性が濃厚となっており、若干、市場への影響が気になります。

ということで、本稿では、イーサリアムの分岐による相場への影響と、分岐後のコインの行方について考えてみたいと思います。

分岐したら強い方につくべき

まず、今回分岐を試みるのは、PoS移行に反対する一部のマイナー勢力となっています。何年も前からPoS移行が行われることは明示されていたのに、何故、今更反対派がいるかというと、おそらく中華系で、国内マイニング禁止令がでた2021年以降に経営難に陥ったマイナー達が、PoS移行でコスト回収できなくなるからと推測されます。よって、今回の分岐は必ずしも敵対的分岐ではないと言えます。

分岐が敵対的か否かが大事なのは、2018年11月に起きたビットコインSVのビットコインキャッシュからの分岐を思い出すとわかりやすいです。当時はお互いのネットワークがハッシュレートをできるだけ多く掌握しようと「ハッシュ闘争」が起きたり、互いのネットワークに攻撃を仕掛けようと脅しをかけ合ったりと市場に混乱を呼びました。結果的に2018年末の市場のクラッシュを引き起こし、短期的にはとんでもない悪材料となりました。

今回のイーサリアムの分岐は、敵対的あるいは競争的要素が薄いので2018年のハッシュ闘争のような大事にはならないでしょう。ただ、分岐後にマイノリティーとなるネットワークは、そのトークンを含め明るい未来があるとは言い切れません。

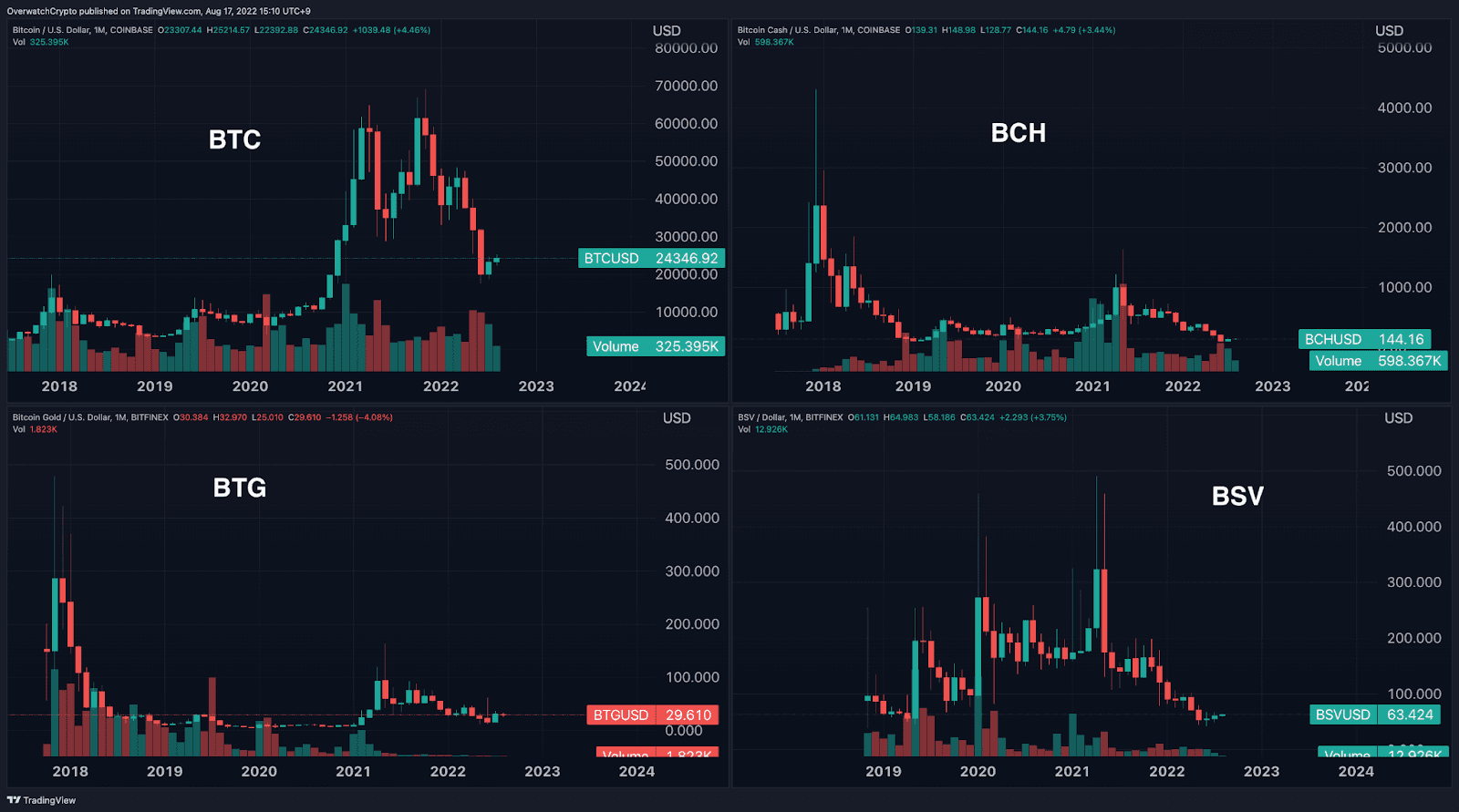

ビットコインでもこれまでに何度もハードフォークによる分岐が行われ、ビットコインキャッシュやビットコインゴールドと言った仮想通貨が誕生してきました。ユーザーにとっては、保有している仮想通貨と同量のコインが手に入るため、ある意味、空からお金が降ってくるのと同意ですが、ビットコインキャッシュ(BCH)、ビットコインゴールド(BTG)の長期チャートを見ると、2017年のバブルで付けた最高値を超えることに成功しているのはビットコインだけです。2018年11月にBitfinexに上場したビットコインSV(BSV)も、現在は初値よりも低い水準で取引されています(第1図)。

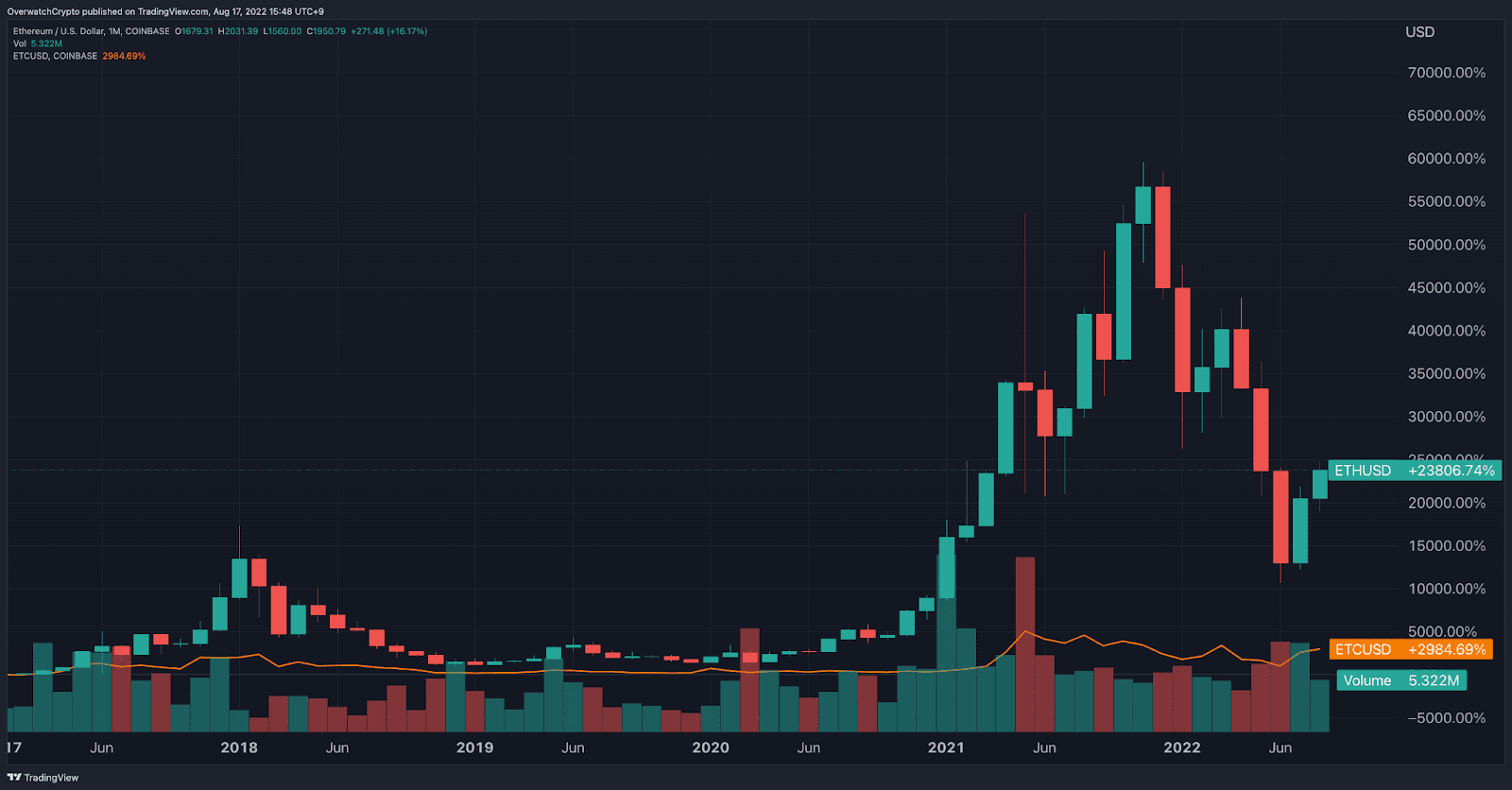

イーサリアム(ETH)から分岐したイーサリアムクラシック(ETC)は、2017年高値更新に成功していますが、ETHと比較すると45分の1程度の価格となっています(第2図)。また価格面だけではなく、イーサリアムクラシックは51%攻撃の被害を受けたり、資金面で存続に四苦八苦したり、主要取引所が上場廃止を検討したりと、仮想通貨にしても安定しているとは言い難いです。

今回、ごく一部のマイナーだけがPoWでのイーサリアム・マイニングを継続させるということですが、そもそもハッシュレートが激減することが想定できるので、51%攻撃がされやすくなるということも言えます。また、PoWマイナーの存続のために生まれたコインの需要やユースケースも限られてくると言えます。

市場は勿論こうしたことを織り込んでいると言えます。Poloniexでは既にPoW版イーサのUSDT建て先物取引が開始されており、1枚=61ドル程度で取引されています。1ETHが1900ドル台で取引されているので、かなりのディスカウントと言えます。Coinbase、FTX、Binanceと言った主要取引所でもPoW版イーサ上場対応を渋っている印象があります。取引所での上場直後では仮想通貨らしいボラティリティが出て短期筋には投機チャンスがあると言えますが、長期的に期待できるとは言えません。

ETH相場価格、The Mergeが仇となるか?

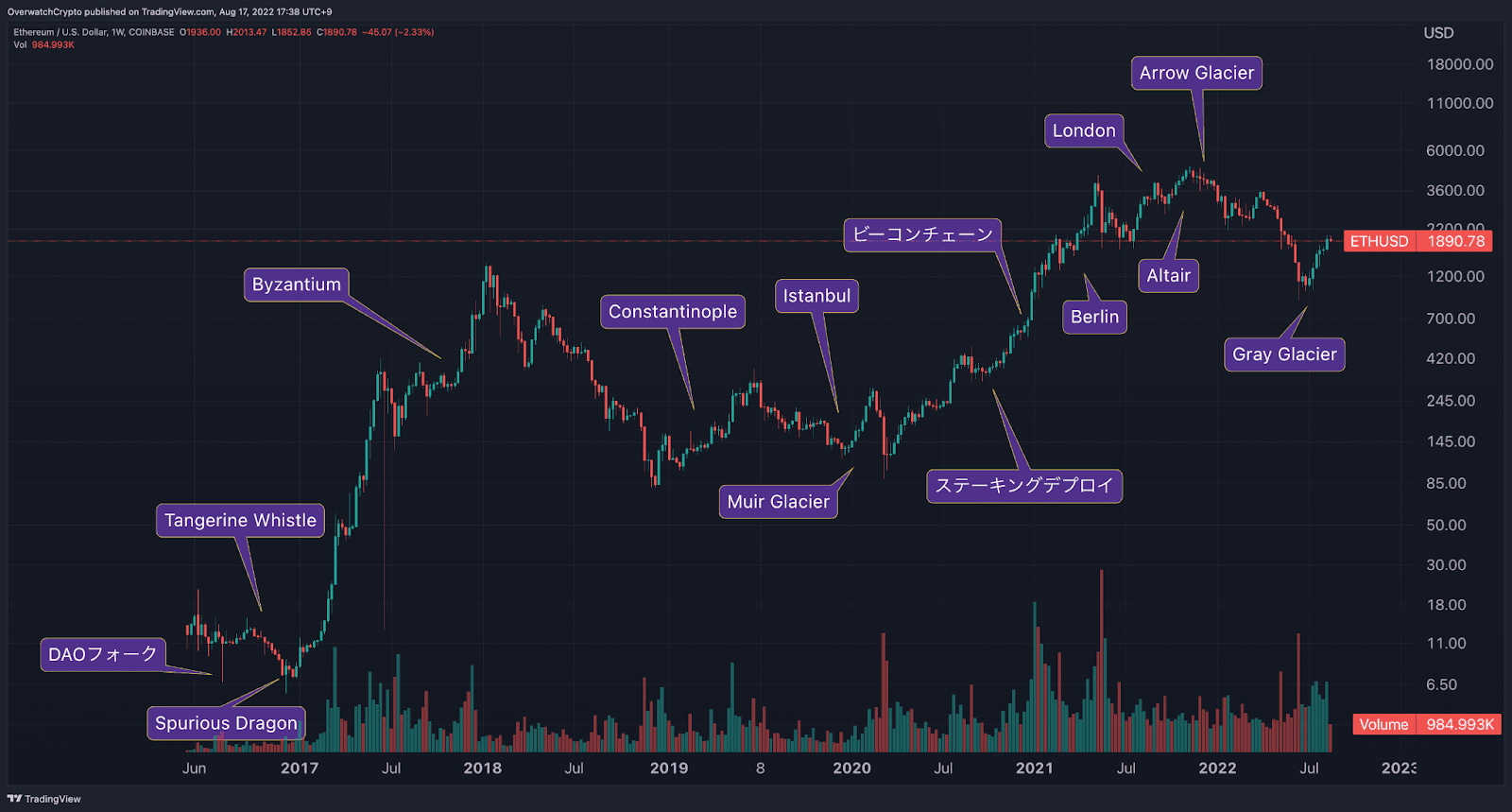

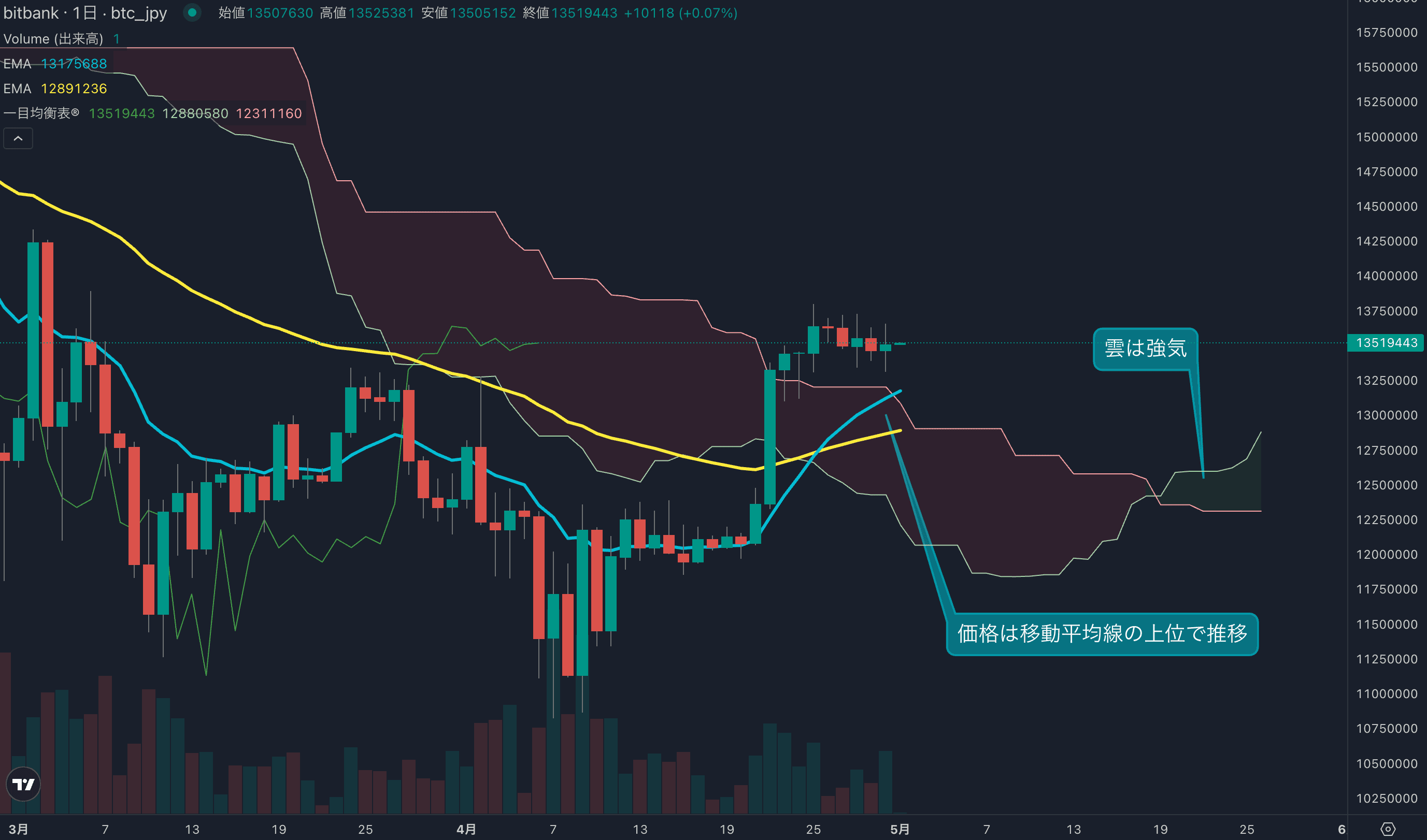

他方、PoSに移行するイーサの相場への影響にも注目しておきたいです。The Mergeは、長年の間、延期に延期を繰り返してやっと実行目処がたったアップグレードで、イーサリアム・ネットワークにとっては節目となります。それだけに象徴的なイベントとなる訳ですが、反対にこのイベントを織り込む猶予も相応にあったと言えます。また直近では、Gray Glacier通過で相場も切り返しており、より長期で見ると、PoSの要となるステーキング・スマートコントラクトのデプロイ(2020年)からThe Mergeの織り込みが始まっているようにも見えます(第3図)。

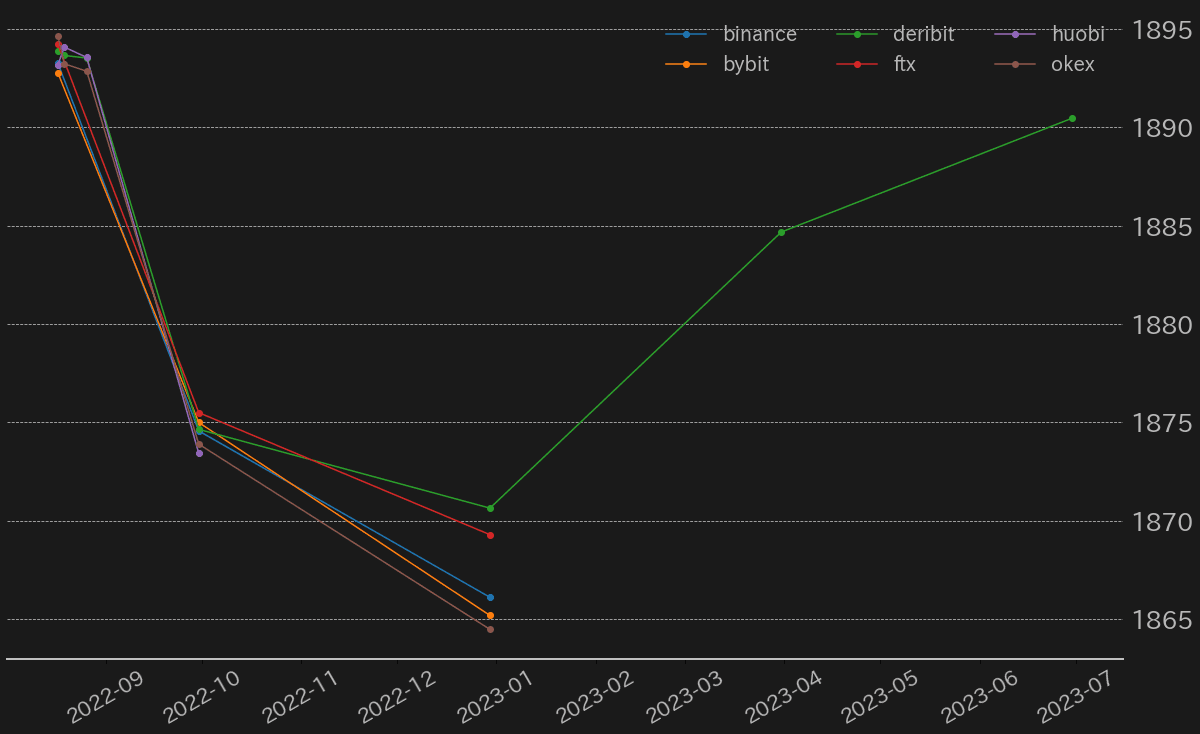

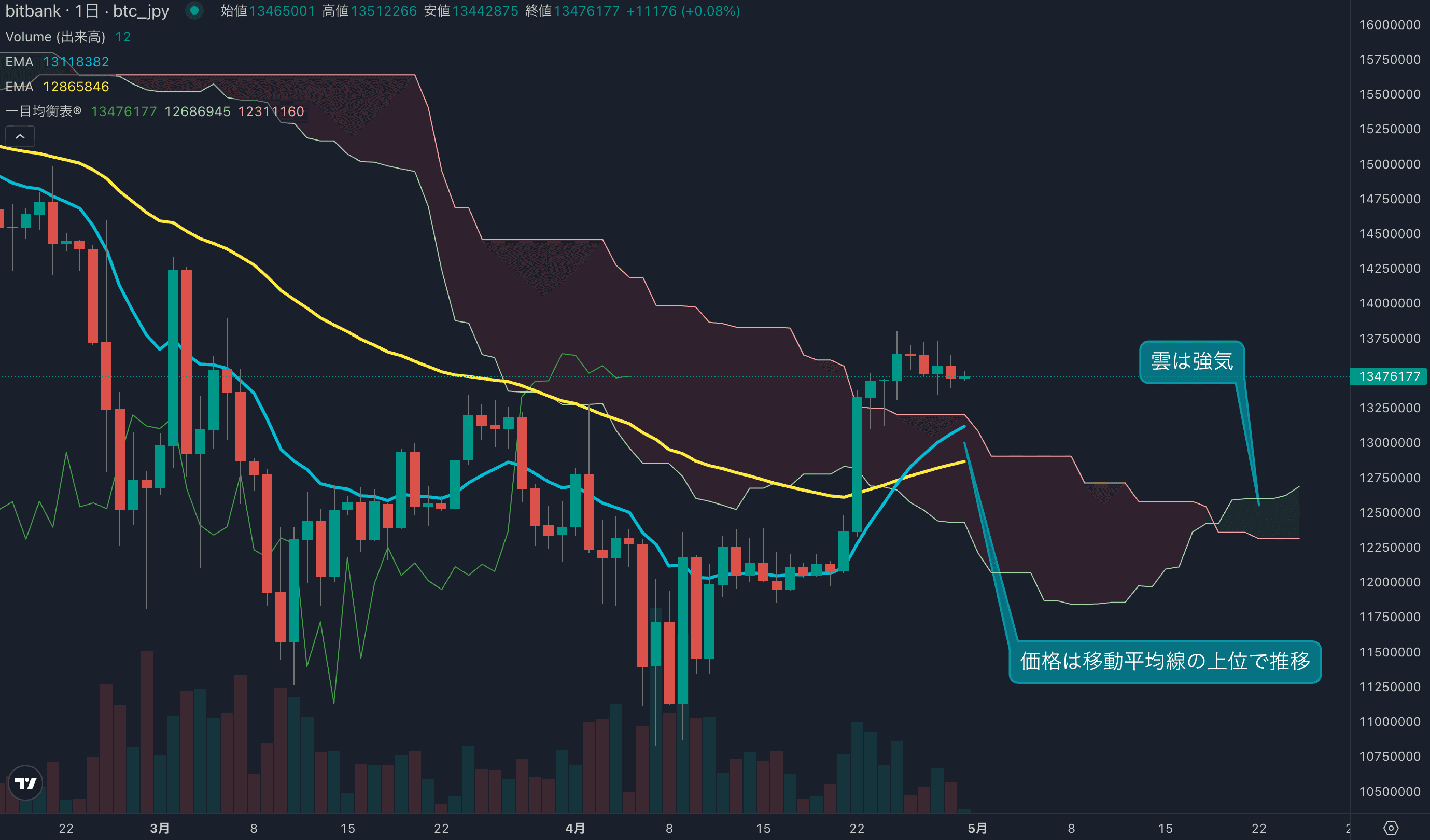

また、イーサ先物市場の期間構造(タームストラクチャー)を見ると、各主要取引所で9月を境にバックワーデーション(期先の先物が安くなる構図)を起きており、The Merge通過による事実売りや材料出尽くし感による売りに市場が備えている様子が伺えます(第4図)。勿論、より長期的な観点では、スペック向上によるユースケース拡大が期待される他、ESG観点の投資マネー流入、年末までのビットコイン相場回復の見込みなどもあるため、あくまで短期的な想定です。

よって、今回のThe Mergeでは、ネットワークの分岐による混乱は避けられる公算が高い一方、イベント通過による相場の下落には注意が必要と言えます。

.jpg&w=3840&q=70)

.jpg&w=3840&q=70)